花はお墓参りに欠かせないものです。古代人が死者を埋葬するときに花を持たせたという学説があるくらい、故人を想う気持ちを花に託すという風習は、古くから存在していました。

ここでは、想いを託すお墓参りの花はどんなものがよいのかを解説していきます。

お墓参りにふさわしい花はなに?

基本的には、お墓に供えてはいけない花はなく、故人の好きだった花を手向けてよいでしょう。

どんな花にするか迷ったときの参考に、墓花を選ぶポイントについてまとめました。

墓花選びのポイント1:花の色

花の色については、基本的には故人の好きだった色、自分が手向けたい色の花を供えましょう。

お花によくある白・赤・黄・紫・ピンクの5色をカラフルに取りそろえるのも人気ですし、色数を抑える場合は、白・黄・紫でそろえることも多いようです。

昨今とくにこだわる必要はないとされていますが、「四十九日までは白を基調とした淡い色を」「法事のときは白と紫を中心に」「キリスト教は白い花を」などの習いもありますので、迷うときには参考にしてみるのも一つの方法です。

墓花選びのポイント2:花の香り

香りの強い花は避けたほうがよいといわれますが、“死者は香りを食べる”ともいわれ、よい香りの花は古くから供物として使われていました。

香りはあまねく広がり、すべての人に平等に感じられるので、亡くなった人にも届くと考えられているからです。

気をつけたいのは、ドクダミなど嫌なニオイを発するものや、好き嫌いが分かれる香りの花。

いずれにせよ、お墓参りに来る他の方に迷惑にならなければ、どのような香りの花を選んでもよいでしょう。

墓花選びのポイント3:花の種類

基本的には花の種類にも決まりごとはありませんので、好きな花を選んでも問題はありません。

ただし墓花は自宅のように毎日管理できるわけではありませんので、できるだけ日持ちのする花を選ぶのがおすすめです。

日持ちがして、お墓参りの定番とも呼べる花が菊の花。

季節を問わず生産され、色も豊富で価格も安定しているのが人気の理由です。

そのほかにも、カスミソウやカーネーション、スターチスやトルコキキョウ、ユリなどもよく墓花として選ばれています。

季節の花として桜や桃の花などの木に咲く花や、お正月には松や千両を供えるのも素敵です。

また、神道の場合は榊(さかき)、仏事には樒(しきみ)や高野槙(こうやまき)を用いるケースもあります。宗派にこだわりがある場合は、確認してみるとよいでしょう。

木に咲く花や枝葉は水揚げがしにくいので、花屋で買い求めるか、しっかり水揚げしてお墓参りに持っていくのがポイント。

あまり太い枝は、生けにくいので注意が必要です。

墓花選びのポイント4:避けたほうがよいとされる花

花屋に尋ねると、それぞれ好きな花を持ってお墓参りに行かれるそうで、あまりタブーがないのが現代の風潮のようです。

トゲのある花が墓花として忌まれたのは、次にお墓参りをした人が花を変えるときにケガをしないようにという配慮もあるでしょう。

毒のある花も避ける花にあげられていますが、仏事にかかせない常緑樹の樒(しきみ)は、すべての部分に毒を含みますから、神経質に考える必要はありません。

ただ、つる性の植物で繁殖力が旺盛なものは、ほんのわずかな茎から根を出す場合がありますので、お墓参りの間隔が空きそうなときは気をつけましょう。

墓花選びのポイント5:花の量

お墓の花立ては意外と細いので、豪華すぎる花束だと、花立てに入りきらないことがあります。

本数にも決まりはないのですが、わからないときは奇数でまとめておくと無難です。選んだ花がどれも見えるように高低をつけてまとめるとよいでしょう。

一般的な墓花の形が好みでなければ、ブーケのように作ってもらってもかまいません。

花立てに入る太さで、両脇に入れるよう左右対称の一対でまとめると飾りやすく、美しく見えます。

墓花選びのポイント6:花の金額や購入場所

墓花を選ぶ際に、どのくらいの金額が相場なのかが気になる方もいらっしゃることでしょう。

墓花の金額はおおよそ500円前後から3000円前後と幅があります。

墓花用として身近で購入できるものは500円前後、花屋に花束を頼んだ場合が3000円前後となるでしょう。

大切なのは金額よりも気持ちですので、無理のない予算で購入するのが一番です。

墓花は、スーパーやホームセンターなどでも販売していますので、比較的手軽に手に入れることができるでしょう。

また、霊園によっては管理事務所の売店でも販売しています。

特別なこだわりがあるときは、花屋さんで花束を作ってもらうのも一つの方法です。

造花ではダメなの?

お墓にお供えする花は、生花にこだわる必要はありません。

生花はどうしても枯れてしまいますので、あまりお墓参りに行けず花の管理が難しいときは、造花をお供えするのも一つの方法です。

昨今では、生花に見劣りしない造花も販売されていますので、十分きれいに供えられるでしょう。

造花は枯れませんが、日数の経過とともに劣化・退色しますので、定期的に交換する必要はあります。

お墓参りでの花の供え方

一般的なお墓の場合、お墓の両脇に同じ種類の花束を1つずつ生けます。

花立てがないお墓では、墓前に横に寝かせるとよいでしょう。

花の向きは、花束の一部をお墓のほうに向ける供え方もありますが、お墓参りをする人のほうに向けて供えることが多いようです。

お供えする花には、“仏様へ美しいものをお供えする”という意味だけでなく、花を見ることで“お供えする人の心を穏やかに、仏道への心と智慧を育てる”という意味もあります。

枯れていく花が、世のはかなさを残された人に教えてくれるという考え方です。

そういった背景もあり、お墓参りをする人のほうに向けて花を供えるのが一般的になったようです。

供えていた花の処分方法

お墓に花を供えるときに枯れたお花が入っていたら、新聞紙等に包んで可燃ごみとして処分します。

また、遠方からのお墓参りで次に来る機会がいつになるか分からないときは、お参り後にお供えした花を持ち帰る場合もあります。

花はそのままにして帰っても問題はありませんが、ケースに応じて臨機応変に対応しましょう。

はっきりとした決まりはないものの、持ち帰ったお花を再び仏壇に飾るのはよくないともいわれています。

気になる場合は、仏壇ではなく家の飾り花として飾るのもおすすめです。

お墓参りの花は故人への気持ち

お墓参りの花は故人への気持ちですので、基本的には好きな花を供えて問題はありません。

できるだけ日持ちのする花を供えるのがおすすめですが、どんなに日持ちする花を供えても、次のお参りまではなかなかきれいに残らないものです。

普段なかなかお墓参りに行けない方は、前回供えたお花の状態が気になったり、お墓に花を供えられないことに心を傷めている方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、故人への想いを込めて、自宅で花を捧げるのもおすすめです。

一輪の花を飾り故人と静かに語らうひとときは、きっと心を安らかな気持ちにさせてくれることでしょう。

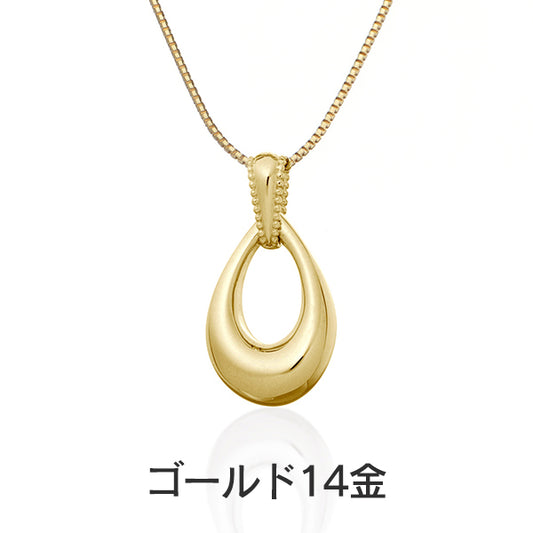

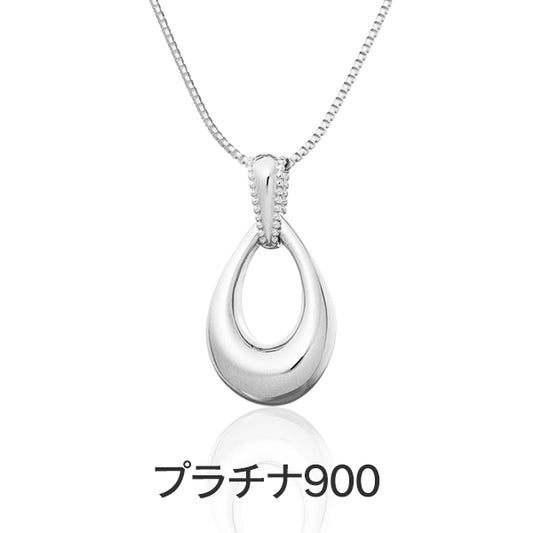

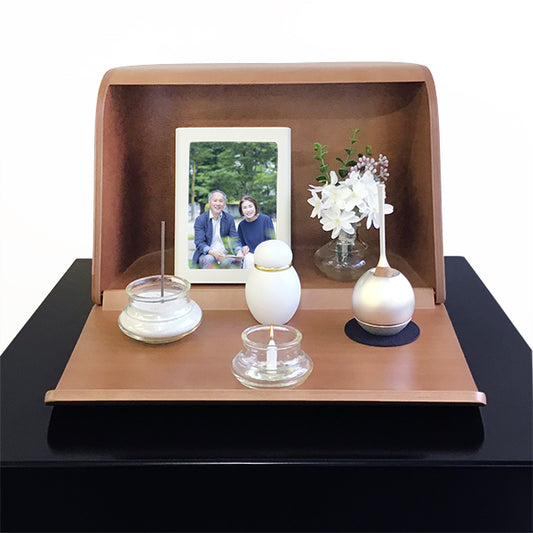

未来創想では、そういった祈りの時間をいつでも気軽に持てるような、暮らしになじむ手元供養のアイテムを取りそろえています。

花立てをはじめとする仏具、リビングのちょっとしたスペースに置けるミニ仏壇など、インテリアになじむ供養品の数々をぜひ一度ご覧ください。