亡くなった人を供養する“祈りの場”を自宅に設けるという風習は、実は仏教が広まるよりも以前からあり、当時は「魂棚」と呼ばれていました。

その後、仏教の普及とともに生まれたのが仏壇で、ご先祖さまの供養はもちろん、時に心のよりどころとして、長きにわたり各家庭に置かれ親しまれてきました。

しかし昨今はライフスタイルの大きな変化や無宗教の方も増えたことで、仏壇を置かない家庭がとても増えています。

今回は「仏壇はいらない」と多くの人が考える理由にふれながら、現代のライフスタイルにあった仏壇の代わりになるもの、供養の方法をご紹介します。

仏壇がいらない理由

仏壇がいらない理由はそれぞれに異なりますが、大きく分けると次の4つの理由があげられます。

1.デザインが現代のインテリアスタイルになじまない

仏壇はもともと、お墓のあるお寺まで行かなくても、自宅でご先祖供養ができるように作られたものです。

“家の中にあるお寺”として祀られていたため、仏壇のデザインはお寺を模したようなデザイン。ご本尊を安置し、仏具をそろえるなど、とても厳かな印象です。

そんなデザインが従来の日本家屋にはとてもよく合っていたのですが、洋風が中心の現代家屋にはなかなかなじまないようになりました。

「デザインが苦手」「インテリアになじまない」という理由で、仏壇はいらないと考える方も多いようです。

2.置き場がない

実家にある仏壇を継ぐ立場にあるものの、置くところがないという方も多くいます。

「供養のためには大型の仏壇がいい」と考えられていた時代もあったことから、従来の仏壇は大型のものが多い印象。

確かに、家族・親戚が一同に集まり法要などを行う広い仏間に、小さな仏壇ではバランスが取れないという背景もあったでしょう。

しかし、仏間がない家が増え、供養もお寺で行うようになった今「仏壇を置くスペースがない」というのが、仏壇はいらないと考える大きな理由となっています。

3.手入れが大変

ご本尊やお位牌などを祀っている仏壇は、常に清潔に保っておきたいもの。

中の仏具等を全部取り除いてホコリを取ったり、それぞれの仏具を磨いたり、香炉の灰をふるいにかけたりと、こまめなお手入れが必要です。

お供え花も、定期的に変える必要があるでしょう。こうした手入れの手間が、現代のライフスタイルにはフィットせず、仏壇はいらないと考える人も多いようです。

4.無宗教などの価値観の多様性

時代やライフスタイルの変化とともに、多様な考えや価値観を持った人が増えてきました。

お墓やお仏壇から縁遠くなってしまった現代では、信仰心がなかったり、無宗教だったりすると仏壇はいらないと思うのも当然です。

実は、仏壇が各家庭に置かれるようになったのは江戸時代から。禁教になったキリスト教徒などを見つけるために檀家制度が設けられ、家ごとに仏教徒である証の仏壇が置かれました。

各家庭の仏壇がその名残だとしたら、自由宗教の今では、家庭に仏壇はいらないと考えるのも自然な流れといえるかもしれません。

仏壇がいらないと思っている方へ|ミニ仏壇のご提案

現代は、家庭に仏壇がなくても不都合がある時代ではなくなりました。それでも、長い歴史の中で培われてきた仏壇の価値がなくなってしまったわけではありません。

その価値を大切にしながら、従来の仏壇のデメリットを解消しつつ、代わりとなるようなものとして作られたのが「ミニ仏壇」です。

ミニ仏壇は、無宗教の方やお墓を持たない選択をされた方などの間で関心が高まっている「手元供養」のアイテムとしても人気の高い商品。手元供養は、宗教観や従来の形式にとらわれず、思い思いに供養ができる新しい形です。

ここからは、ミニ仏壇にはどんなメリットがあるのかをご紹介していきます。

従来の大きな仏壇よりもコストが抑えられる

従来の仏壇の価格相場は唐木仏壇で60万〜110万円と、高額なのが常でした。一方で、ミニ仏壇の相場は5万〜10万円程度。なかにはそれ以下の価格で買えるものもあります。

予算に応じて選べ、なおかつ従来の仏壇よりも費用が抑えられる点が、ミニ仏壇のメリットの一つです。

現代の家やインテリアになじみやすい

ミニ仏壇は、その名のとおりコンパクトな仏壇なので、仏間のない家庭でもリビングなどのちょっとしたスペースに置けるというメリットがあります。

また、近年特に人気の理由となっているのが、ミニ仏壇のデザイン性の高さ。洋風で一見仏壇には見えないモダンなデザインのものが多いので、現代インテリアにも違和感なくなじみます。

持ち運びしやすくお手入れが楽

コンパクトで軽いミニ仏壇は、移動も簡単。作りがシンプルで仏具の数も少ないので、お手入れもとても楽なのが魅力です。忙しい現代人のライフスタイルにもぴったりです。

3.仏壇の価値が継承できる

仏教徒の証がいらなくなった明治以降も、仏壇は各家庭に置かれ続けました。すでに仏壇の役割は“仏を祀る”というよりは、“先祖を偲ぶ”部分に比重が置かれていたのかもしれません。

亡き人を偲び、一家の無事を祈る場所として、仏壇は生活の中にあり続けたのです。特に、大切な人を亡くしたときのショックから立ち直るために、亡き人と向き合う場としての仏壇の価値は、大きかったことでしょう。

ミニ仏壇は、従来の仏壇のそういった価値をしっかりと受け継ぐことができます。心がザワザワしたり、涙があふれるときに、小さくても日常の中に手を合わせられる祈りの空間があれば、心も落ち着くのではないでしょうか。

おすすめのミニ仏壇をご紹介

身近な人を亡くすと「仏壇はいらないけれど、今までのように故人や先祖と向き合うためのスペースがほしい」と思う方も多いようです。

ミニ仏壇は、そのようなときにとてもおすすめです。ここからは、手元供養のアイテムを専門にお届けしている未来創想から、おすすめのミニ仏壇をえりすぐりでご紹介します。

ミニ仏壇|祈りのステージ・セット7|(名入れ)

供養の方法の多様化や、現代の住まいやライフスタイルに合った「火を使わないミニ仏壇」が今、人気を集めています。

火を使うものだけに、安全性の面からも、「火を消し忘れていないか?」「ローソクや線香を倒しちゃったらどうしよう」そんな心配を感じている人も少なくないのではないでしょうか。 そんな安全性の面からも今「火を使わないミニ仏壇」が人気を集めています。

ミニ仏壇|祈りのステージ・セット7|(名入れ)」の商品詳細はこちら

洋風ミニ仏壇|やさしい時間 祈りの手箱(ナチュラルセット)

線香を立てる灰までをセットにし、一輪の花を準備すれば、すぐに故人をお祀りできる「祈りの手箱」。シンプルながらも、木の柔らかな曲線を持つ本体の美しさもあり、心を落ち着けるのによく選ばれる品です。

祈りの手箱は、届いたその日に飾れるように、ガラス製の基本仏具(花立て・香立て・火立て)と、線香・豆ろうそく・写真立てがセットされたもの。この“祈りの手箱”のセットに、さらに相性のよいミニ骨壷とおりんをセットにしました。

ミニ仏壇本体は、木の本来の色を生かした軽やかなナチュラルカラー。本体の明るい色に合わせて、ミニ骨壷はころんと丸く、ふんわりとした色合いの「パステル」を、おりんは、カラフルな色合いからイメージに合わせて選べる「虹色おりん」をご準備。

インテリアや故人のイメージに合わせ、仏壇をしつらえられます。“祈りの小箱”は扉付きのミニ仏壇ですから、お客様があるときなどは扉を閉じておけば、上質な収納ボックスにしか見えません。

ご家族の中でも「遺されたものをみるのがつらい」という方がいらっしゃるときには、扉の付いた仏壇をおすすめいたします。

>洋風ミニ仏壇「やさしい時間 祈りの手箱(ナチュラルセット)」の商品詳細はこちら

モダンなミニ仏壇セット|アリーナ・アッシュグレー(セットプラン2)

“存在感のあるちょっとユニークな写真立て”。仏壇と知らずにアリーナを見ると、そのような印象を持つかもしれません。

柔らかな曲線で金属の冷たさを感じさせず、くるんと巻いた部分には、一輪挿しがセットされています。

マグネットで写真を飾りますが、本体すべてがスティール製のため、小さな写真を何枚も貼ったり、マグネット式のフックで遺品をかけたりと、さまざまな飾り方ができます。

なかでもアッシュグレーは、写真を引き立てるとともに、今までの仏壇にはない“かっこよさ”を感じさせるミニ仏壇。

そのアリーナ・アッシュグレーに真鍮製の一輪挿しと揃いの香立て・火立てと、落ち着きのある色と大胆なデザインのミニ骨壷「グランブルー」、そして美しい形と音色のおりん「チェリン」を組み合わせたのが、本セットです。

アリーナの横幅こそ30cmとやや大きめですが、厚さ7cmと非常に薄いので、仏具セットやミニ骨壷を飾っても浅いスペースがあれば十分。

いつも故人を感じていたい方や、仏壇らしい仏壇はいらない方におすすめのミニ仏壇です。

>モダンなミニ仏壇セット「アリーナ・アッシュグレー(セットプラン2)」の商品詳細はこちら

ミニ仏壇 祈りのステージ風 お得なセットプラン1(茜・ミニミニ仏具・チェリン)

モダンでおしゃれなミニ仏壇として人気を集める「祈りのステージ風」は、近代建築のような直線的なデザインが特徴です。

前面と後面のスペースが大きく開いたデザインは、風が吹き抜けるような開放感ある雰囲気をイメージしました。

お得なセットプラン1では、日本の伝統色「茜色」で仕上げた祈りのステージ風をご用意。職人の手で仕上げられた漆塗りは、美しい光沢と趣のある仕上がりで、和洋を問わずどんなお部屋にも自然となじんでくれます。

金属製で丈夫な仏具5点(花立て・香立て・火立て・茶湯器・仏飯器)と、さくらんぼ型のかわいらしいデザインのおりん「チェリン」がセットになっており、手元供養に必要なアイテムをまとめて揃えることができます。

>ミニ仏壇 「祈りのステージ風 お得なセットプラン1(茜・ミニミニ仏具・チェリン)」の商品詳細はこちら

ミニ仏壇 祈りのステージ風 お得なセットプラン4(卯の花・一文字・たまゆらりん・パステル)

「祈りのステージ風 お得なセットプラン4」は、ミニ仏壇・仏具・おりん・ミニ骨壷がセットになっています。

雪のように白いと形容される伝統色「卯の花」で仕上げた祈りのステージ風は、シンプルな白色が実におしゃれで、開放的な雰囲気をより一層感じられます。

漆塗りの工程では日本を代表する紀州漆器の「黒江塗」の製法を採用。職人が丹念に漆を塗り重ね磨き上げることで、温かみのある美しい輝きを放ってくれます。

仏具3点セット(花立て・香炉・灯明)は黒を基調にゴールドのツーラインをあしらうモダンなデザインが特徴。

おりんには、ゆらゆらと優しくゆれる「たまゆらりん」がセットになっており、おりんの音色だけでなくかわいらしい動きで、ご遺族の悲しみを癒してくれます。

ミニ骨壷には手のひらサイズのミニ骨壷「パステル」をご用意。マカロンのような見た目は実にかわいらしく、4色からお好みの色をお選びいただけます。

>ミニ仏壇「祈りのステージ風 お得なセットプラン4(卯の花・一文字・たまゆらりん・パステル)」の商品詳細はこちら

ミニ仏壇セット|祈りの手箱ナチュラル・チェリンセット

木ならではの温かみのあるデザインがおしゃれな「祈りの手箱(ナチュラル)」。

北欧家具のようなおしゃれな見た目は、一見して仏壇とは気付かず、現代的なライフスタイルと相性の良いアイテムです。

美しい柔らかな曲線は、高温で蒸したブナ材を金型に沿わせて曲げる、職人の手作業で生み出されたもの。コンパクトなミニ仏壇には、高度な技術と職人の経験が込められています。

チェリンセットには、人気のおりん「チェリン」だけでなく、写真立て、ローソク、お線香、香炉、花立て、火立てがすべて揃う充実ぶり。

ガラス製の仏具(香炉・花立て・火立て)には、東京都の伝統工芸品「江戸硝子」の製法が用いられており、淡い色合いが趣ある雰囲気を感じさせてくれます。

>ミニ仏壇 セット「祈りの手箱ナチュラル・チェリンセット」の商品詳細はこちら

ミニ仏壇セット|火を使わない小さな祈りのステージ・セット8|(名入れ)

供養の方法の多様化や、現代の住まいやライフスタイルに合った「小さな祈りのステージ」が今、人気を集めています。 祈りのステージ®は、従来のお仏壇のように宗教性を感じさせない、現代の生活にあわせた新しいカタチの祈りのスペースです。祈りのステージ®は、当社による商標です。

宗教観に縛られることなく身近な場所で、または手元で自由な形で大切な人を想い偲ぶ事が手元供養です。 宗教観にとらわれることなく残された人のお気持ちを大切にして手元供養は生まれました。

ミニ仏壇セット「火を使わない小さな祈りのステージ・セット8|(名入れ)」の商品詳細はこちら

仏壇がいらない方におすすめしたい手元供養という形

スペースがなかったり、無宗教であるという理由で「仏壇がいらない」という方でも、何か仏壇に代わるもので亡き人に祈りを捧げる場がほしいと思っている方は多いのではないでしょうか?

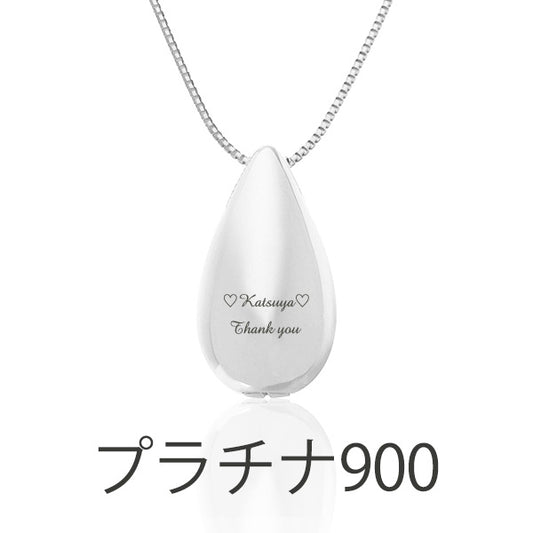

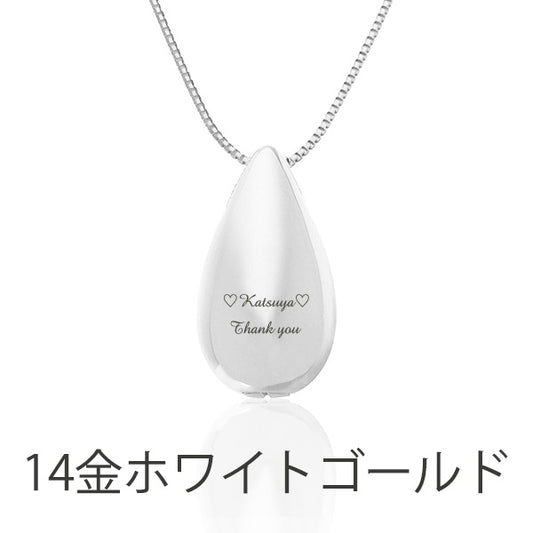

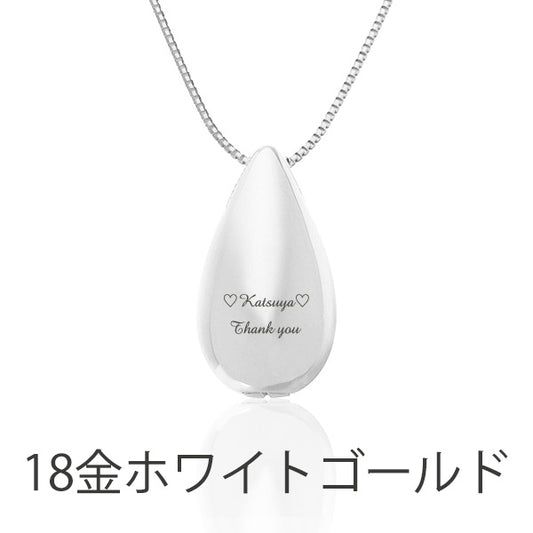

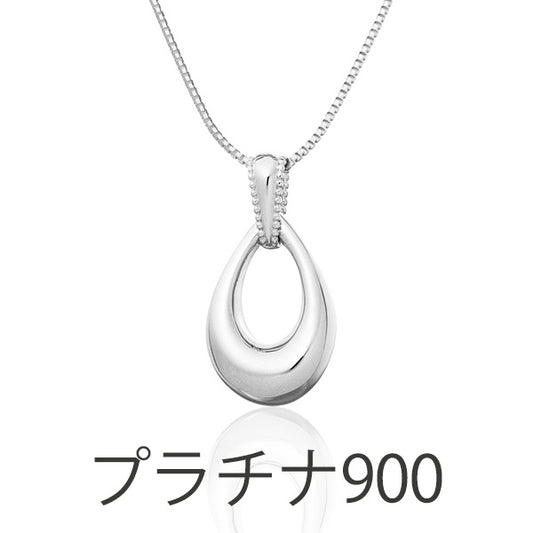

「より自分らしく大切な人を偲ぶ」そんな思いで考案されたのが「手元供養」です。未来創想では、ミニ仏壇だけでなく、ミニ骨壷や遺骨ペンダントなど、さまざまな手元供養アイテムをお届けしています。

ご遺族の気持ちに寄り添った心のよりどころとなるアイテムを、未来創想でぜひ見つけてください。

星のペンダント

星のペンダント