仏壇の前に座る際、手を合わせる前に「チーン」と鳴る美しい音色、それが「おりん」です。おりんは、お仏壇の前でのご供養や祈りの時間に欠かせない仏具のひとつです。その音は、心を静かに整え、ご先祖様とのつながりを感じさせてくれる大切な役割を担っています。

おりんは、場を清めたり仏様やご先祖様をお呼びしたり、自分の心を落ち着けるような意味合いがあります。つまり、おりんは単なる「鈴」ではなく、心のスイッチや供養の合図のような存在です。日々の手を合わせる時間を、より丁寧で心のこもったものにしてくれます。

おりん(お鈴)について

お鈴の"鈴"は「りん」や「れい」と読み、宗派によって読み方と形が異なります。

- おりん…主に鉢状・壺状で、フチをりん棒と呼ばれる棒でたたいて使用する

- おれい…密教で使われる仏具で、ベル状をしているものが多い

両方とも、お線香や読経をあげる際に鳴らします。

おりんの歴史

その昔、お釈迦さまが「りん」と呼んでいた鳥が悲しんでいる姿を見て、「りん」の鳴き声に似た音色を再現するために作られたのが「おりん」であると現世に伝えられています。

日本のおりんの起源については禅宗が始まりとされており、坐禅や瞑想の終始の合図としておりんが使われていたようです。その後は広く読経や修行の場でもおりんが多く使用されるようになりました。

その澄み切った音は極楽浄土まで響き、仏様の耳にも届くといわれています。基本的に宗派により形の異なるものではありますが、使用する目的に違いはありません。毎日手に取るものですから、お部屋の雰囲気と合う、お好きなデザインのものを選んでいただければよいと思います。

お鈴を鳴らし、心を静め、いつも故人を近くに感じていただくことで、大切な方を亡くされた深い悲しみが癒やされることを願っております。

おりんの種類

おりんと一口にまとめても、色々な種類があるのをご存じでしょうか。おりんの特徴やインテリア性から自分に合ったおりんを見つけてください。それぞれのおりんの種類について紹介します。

鉢型

鉢型は、鉢や壺のような形をしたおりんを指します。日本でも古くから愛用されているタイプで、多くの家庭で使われています。鉢型のおりんは仏壇に直接置かないように注意しましょう。

一般的なマナーとしては、おりんの下にりん台と呼ばれる中敷きを敷きます。りん台はおりんを鳴らした際に、傷が付かないように配慮して敷かれているものです。

印金(いんきん)

印金は携帯用のおりんです。お墓参りや法事、法要や八十八ヶ所の巡礼に使われているタイプのおりんとして知られています。

イメージとしては、ハンドベルのように鳴らすおりんです。持ち手の上には、りん布団と呼ばれるクッション材が敷かれています。

高台りん

高台りんは、ワイングラスのような形をしたおりんです。りん台と一体しているため、音色を鳴らしてもおりんに傷が付かないように工夫がされています。

りん台が付属しているので別途りん台やりん布団を用意する必要はありませんが、傷や衝撃が気になるようであれば下敷きにりん敷きを用意しておくと安心です。

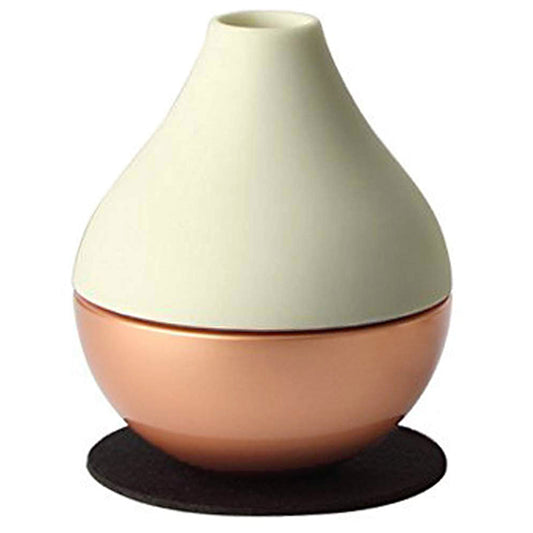

モダン仏壇や洋風仏壇用のおりん

スタイリッシュでインテリア性を重視したおりんを探している方は、モダン仏壇や洋風仏壇用のおりんも人気を集めています。

おしゃれなデザインのおりんが多く、中には動物の形をしたものや木やガラスで作られたおりんも販売されています。未来創想では、「ぞうりん」という像の形をしたものや、「ことりん」という小鳥の形をした可愛らしいおりんなどを販売しています。

おりんのデザインも多様化しているので、自分のお気に入りの一品を見つけましょう。

おりんの鳴らし方

日常の自宅での供養の際は、気持ちを込めて、丁寧に鳴らすことが大切です。難しい作法にこだわる必要はありませんが、基本的な鳴らし方を知っておくと安心です。

りん棒(またはおりん棒)は、ペンを持つように軽く握り、手の力を抜いて優しく叩きましょう。次におりんを鳴らす位置ですが、上から叩くのではなく、側面の上部(縁の少しした辺り)を横から優しく叩くのがポイントです。澄んだ音が伸びるくらいの優しい力で鳴らすように意識しましょう。

形や仕様よって叩き方は異なるため、購入する際はその点も確認しておくと安心でしょう。

おりんを鳴らすタイミング

以下のようなタイミングで鳴らすのが一般的です。

- 合掌や読経の前後

- 朝のお参りや命日・月命日

- お線香やお供えをしたとき

- 気持ちを整えたいとき

音を鳴らすことで、心の区切りがつき、気持ちも静かになります。

自分に合ったおりんの選び方

おりんを購入する際に選び方に迷った際は、以下のポイントを参考に自分に合った商品を選びましょう。

大きさ

おりんは仏壇のサイズや供養台の大きさに合った商品を選びましょう。他の仏具に対しておりんのサイズが大きすぎたり小さすぎたりしないように、適切なサイズを選ぶことが大切です。

おりんのサイズは7cm~15cmが一般的ですが、設置スペースが狭い場合はより小さなコンパクトタイプを選ぶとバランスが取れます。

上置タイプの仏壇であれば直径約7.5cm~8cm、床置き仏壇の場合は直径約8cm~9cm程度のサイズのおりんがよく使われているので参考にしましょう。

形

昔からよく使われているお椀のような形をした鉢型が多く愛用されていますが、おりんの形の選び方には特段のルールはありません。

近年ではモダンなデザインのおりんも多くあるため、故人が好むようなデザインや家のインテリアに合わせてデザインを選んでも良いでしょう。

音色

おりんによって奏でる音色は異なります。おりん選びの中でも重要視されるポイントでもあるので、音色の特徴や口コミも参考にし、おりんを選んでみるのが良いでしょう。未来創想では、動画で音色を紹介しているものもあるので、ぜひ参考にされてください。

おりんの音色はサイズや素材によっても異なるので、それぞれの特徴も比較しながら購入することをおすすめします。

素材

多くのおりんは金属で作られていますが、金属の種類によっても奏でる音色が異なります。例えば、真鍮と呼ばれる銅と亜鉛を組み合わせた合金は、音の余韻が短めなのが特徴です。

高価ではありますが、18金の素材で作られているおりんもあります。余韻が楽しめる音色を奏でるので、伸びやかな音を堪能したい方に向いています。

おりんのお手入れ方法

おりんの日々のお手入れは、柔らかい布で乾拭きを行います。乾拭きする際は、おりんの筋に沿って拭き掃除を行いましょう。

頑固な黒ずみ汚れの場合は、真鍮磨きを利用すると汚れ落ちが良くなるので覚えておきましょう。万が一、おりんが青緑色に変色している場合やお手入れ方法が分からない場合は、仏具店や購入店に相談しましょう。

未来創想が提供する「おりん」

現代的な家のリビングに似合う、おしゃれでモダンな仏具のおりん(お鈴)。仏壇でよく見られるような伝統的なデザインは、フローリングにソファや絨毯の置かれた現代的な住宅では浮いてしまいがちです。

現代のライフスタイルに合わせ、置く場所を選ばずどんな雰囲気のお部屋にも自然に馴染むよう、まるでおしゃれなインテリアのようなデザインを目指して、色も形もさまざまなお鈴をご用意させていただいております。