人が亡くなってから納骨するまでは、葬儀を終えて骨壷を自宅に49日間保管し、お墓に納骨するのが一般的な流れです。自宅での保管場所は、仏壇をまだ用意していない家庭もあるため特に決まりはなく、骨壷が置けて家族が供養しやすいところに保管しておけばよいでしょう。

ただし、後飾り祭壇を使用する際は、宗派によって飾り方が異なるため、あらかじめ確認しておく方が安心です。本記事では、四十九日までの遺骨の置き方を宗派別に詳しく解説します。また、四十九日後の祭壇の処分の仕方についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

四十九日から納骨までの自宅での遺骨の保管場所

葬儀を済ませ火葬すると、故人の遺骨は骨壷に納められます。四十九日の納骨までは、この骨壷を自宅で保管する方がほとんどですが、遺骨の保管場所は特に決まりがあるわけではないため、家の住空間の広さや間取り、家族が供養しやすい場所などを考慮して選ぶとよいでしょう。

床の間に置く

自宅に和室があり、床の間が設けられている場合は、床の間に遺骨を置いてもよいでしょう。床から一段高くなっている床の間は、遺骨の置き場所として適しています。

ただし、骨壷をそのまま床の間に置くのは避けてください。床の間に一定の高さがある台を置いて、その上に遺骨を置くようにしましょう。

仏壇の横に置く

仏壇の周辺に骨壷を置くスペースがある場合は、仏壇の近くに遺骨を置くのもよいでしょう。毎日ご先祖様を供養するときに、一緒に故人にもお参りができます。近年は、仏壇に骨壷が置けるように作られたタイプもあるため、そのような仏壇であれば骨壷を置く場所をわざわざ作らずに済みます。

しかし、仏壇は本来は掛軸や位牌、仏像などを置くためのものであるため、骨壷を置く場所には適していないという考えもあります。

骨壷専用の台を用意する

仏間や和室がある場合は、その部屋に骨壷専用の場所を新たに用意してもよいでしょう。骨壷専用のスペースには、台を設置します。小さい机や足の低いテーブルなどが便利です。

白い布をかぶせてから、骨壷と遺影を置きましょう。さらに三具足、お供え物を配置すれば、いつでも供養ができます。

仏間がない家なら、この方法でリビングに遺骨の保管場所を設置してもよいでしょう。家族がいつも一緒に集まる部屋に骨壷を設置すれば、いつでも供養ができます。リビングの場合は、部屋のインテリアに合わせた台や布を使うのもおすすめです。

「仏壇に骨壷を安置するのは避けたい」という場合も、部屋の一角に新たに骨壷専用の台を作れば 問題ありません。

後飾り祭壇を使う

四十九日まで後飾り祭壇をそのまま使うケースも多く見られます。後飾り祭壇とは、火葬後に遺骨を納めた骨壷を安置するための専用の祭壇です。

地域によって呼び名は異なり、「宅飾り」や「後飾り」と呼ばれるところもあります。亡くなった方の遺骨や遺灰などを祭壇に置き、自宅で一時的に祀るための祭壇なので、骨壷を置くだけではなく、遺族をはじめ弔問客が供養する場所でもあります。

後飾り祭壇は、仏壇の前に設置することが多いですが、仏壇のない家の場合はリビングなどに設けても問題ありません。神棚の下、トイレの近くなどは避けましょう。

後飾り祭壇は、葬儀社が準備してくれ、四十九日まで使用するのが一般的です。四十九日の法要が終わったタイミングで解体しますが、納骨までに半年や一年など長期間時間が空く場合は、そのまま使用しても問題ありません。

後飾り祭壇は、遺骨の自宅保管用に適しています。

宗派別後飾り祭壇の違い

後飾り祭壇を使って遺骨を保管する場合、宗派によって置き方が異なります。故人や自身の宗派に合わせた飾り方をしましょう。詳しく解説します。

仏教

仏式で後飾り祭壇を使用する際は、二段式が多いですが、三段式にしてもかまいません。組み立て式の白木にどんす(白布)をかけて使用するやり方が一般的で、最近はダンボールや紙などの素材を使ったものもあります。

後飾り祭壇を設置するスペースが広くない場合は二段式、設置スペースに一定の広さがある場合や、仏具などをゆとりを持って並べたい場合は、三段型の祭壇を選ぶとよいでしょう。

基本的な仏式の飾り方

二段式を使う場合の配置は、次の通りです。

三段式の場合は、以下になります。

上記の並べ方は一般的なものであり、信仰する宗派や住んでいる地域によって、祭壇の段ごとに配置するものが決まっているケースもあるため、不明な場合は葬儀社や菩提寺に確認しましょう。

浄土真宗の飾り方

仏教でも浄土真宗の場合、後飾り祭壇の飾り方が異なります。浄土真宗の多くのケースでは、仏式の基本的な飾り方は行わずに、一段型の祭壇に骨壷と遺影、白木の位牌を安置します。

浄土真宗のやり方で飾る際は、菩提寺やお付き合いのある寺院などに、詳しく確認しましょう。

神道

神道式の後飾り祭壇では、さまざまなものをお供えするため、三段にするとよいでしょう。それぞれの段に置く物は、次の通りです。

お供え用の神具である神饌(しんせん)を飾るときは、三宝に乗せるやり方にすると、より丁寧な飾り方となります。また、玉ぐしは、仮霊舎の下段に置く場合があります。

キリスト教

キリスト教の場合は、決まった形の祭壇はありません。そのため、どんな形の祭壇で飾ってもよいでしょう。

祭壇を設置する期間は、カトリックは追悼ミサまで、プロテスタントは召天記念日です。キリスト教の祭壇には、一般的に骨壷、遺影、十字架や聖書、皿にのせたパンなどが飾られることが多いです。

四十九日まで自宅で遺骨を置くときのポイント

自宅で遺骨を保管する際のポイントについてお伝えします。故人の遺骨は、納骨まで大切に保管しなければいけません。限られたスペースで遺骨を置く場合でも、設置場所には十分に注意しましょう。

直射日光の当たる場所や湿気の多いところは避ける

遺骨を直射日光の当たる場所や、湿気の多い場所に置くのは避けましょう。水回りに近いところや、風通しが悪いところに遺骨をずっと置いておくと、湿気を含んでカビが生えてしまうことがあります。

直射日光を避けて、風通しがよいところに置いてください。また、寒暖差がある場所も不向きです。気温の変化で結露が発生して、カビの原因になる可能性があるため避けた方が無難です。

骨箱の横に植物や果物を置かない

骨壷の周辺には、植物や果物を置かないようにしましょう。お供えをするつもりでこれらのものを骨壷の近くに置くと、うっかり倒れてしまった際に、重いので骨壷も破損してしまう可能性があります。

鉢植えや果物などは、遺骨を置いた場所とは別に手前に棚などを設けてお供えするとよいでしょう。

仏壇の中には置かない

仏壇の近くに遺骨を置くのはかまいませんが、仏壇の中には置かない方がよいでしょう。本来、仏壇はご本尊を祀るためのものです。

ご本尊は信仰の中心であり、仏壇は家の中の小さなお寺のような意味あいがあるため、遺骨を仏壇に置くのは適切とはいえません。位牌を作って仏壇に置くのが一般的なので、遺骨の状態の場合は仏壇の隣や前に台を設けて設置するようにすべきでしょう。

破損しやすい場所には置かない

遺骨は、破損しやすい場所には置かないようにしましょう。たとえば、小さな子供がいる、ペットを飼っているなどの家庭で遺骨を置く場合は、配置場所を事前によく考える必要があります。

子供の手が届かない場所で、多少の揺れや衝撃で落下や破損しないところを選んでください。骨壷は約5キロほどあるものです。骨壷が破損するだけではなく、落下した場合、近くに人がいるとケガをする可能性があるため、安全な場所に置くようにしましょう。

五供(ごく)を供える

遺骨を設置したら、四十九日までお供えをします。日々の基本的なお供え物は、五供(ごく)と呼ばれる五つのものを供えましょう。

- お線香

- ローソク(灯明)

- 生花

- ご飯

- 水

水やご飯は一日に1回お供えしてください。お供えするタイミングは、特に決まりはありませんが、家族が食事する前にお供えし、お参りした後に下げて家族と分けて食べるのが一般的です。

また、五供のほかにも故人の好物だったものをお供えするのもよいでしょう。弔問客からいただいたお供物があれば、あわせてお供えしてください。

浄土真宗の場合はお供え物はしない

浄土真宗の場合、一般的に水や御膳などはお供えしません。浄土真宗の教えでは、仏様の喉が渇くという考え方がないため、水のお供えは不要と考えられているためです。

お仏壇へ仏具を飾るときは、水やご飯の代わりに「華瓶(けびょう)」という仏具に「樒(しきみ)」という青木を挿してお供えするのが一般的な浄土真宗のやり方です。

日持ちする供花を選ぶ

四十九日まで遺骨を自宅で保管している間、お供えするお花は白を中心とした色味で、日持ちするお花が良いとされています。菊やゆり、胡蝶蘭など仏花として一般的な花だけではなく、バラやカーネーションなどの花も最近では選ぶ方が増えてきました。

故人がお好きだったお花をお供えするのもおすすめです。一般的に、後飾り祭壇には生花を飾りますが、管理が難しい場合やペットを買っている場合などは、造花やプリザーブドフラワーをお供えしてもよいでしょう。

役目を終えた祭壇はどうする?

四十九日を終えた後の祭壇の処分の仕方について、見ていきましょう。

四十九日が済むと、故人の供養は仏壇で行うことになります。そのため、仮安置していた祭壇は必要なくなるため処分します。忌明けしてからも祭壇を新盆や法事などのお供えの飾り棚として再利用することも可能です。

処分する場合、一般的には以下の方法があります。

- 葬儀社に回収してもらう

- 仏具店に引き取ってもらう

- 地域の自治体にごみとして出す

葬儀社に祭壇を用意してもらった場合は、回収も依頼できます。あらかじめ、葬儀のプランに祭壇の回収が含まれているかどうか確認しておきましょう。

仏具店が役目を終えた祭壇の引き取りを行っていることもあります。また、祭壇自体には仏様の魂は宿っていないため、地域の自治体のルールに沿って処分することも可能です。

四十九日後の自宅での供養の仕方

四十九日が過ぎてからの供養の仕方は、仏壇を設置して供養する方法が一般的です。しかし、近年は従来のような大きな仏壇を用意するのではなく、自由な形の手元供養を選ぶ方も増えています。

手元供養は、故人の遺骨の一部を自宅に保管して供養するものです。宗派は関係なく、コンパクトでモダンなデザインのミニ仏壇や小さな骨壷、遺骨ペンダントなどがあり、「お墓が遠くて頻繁にお参りに行けない」「大きな仏壇は、自宅には置けない」などの事情を抱える方にも人気があります。

手元供養におすすめの供養品

手元供養におすすめの供養品をご紹介します。従来のような仏壇や仏具とは異なる大きさやデザインのものが多いので、好みや供養する場所のスペースや雰囲気に合わせて選べます。

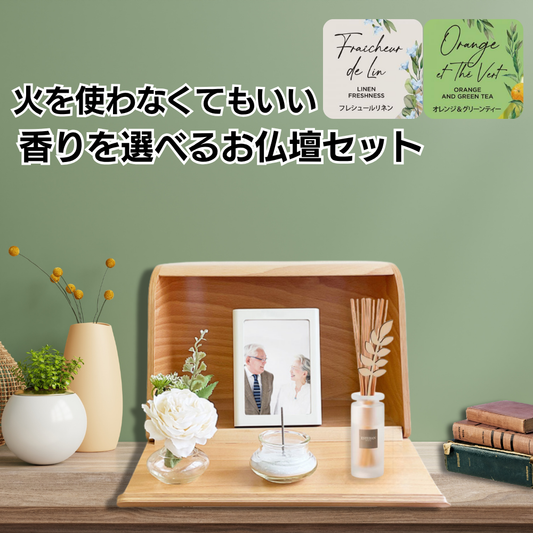

ミニ仏壇

ミニ仏壇は、マンションの部屋や小スペースでも設置できるコンパクトな仏壇です。洗練された仏壇には見えないようなデザインも多く、現代のインテリアにも馴染みやすいものばかりです。

ミニ仏壇セット|やさしい時間・祈りの手箱|ナチュラル (チェリンセット)・ブーケ付(日本製)

祈りの手箱は、仏壇を初めて持つという方にもおすすめのミニ仏壇です。木の温もりを感じる、シンプルなデザインなので、どんな住空間にも馴染みます。フタを閉じておけばホコリが入らず、一見して仏壇には見えないので、来客時も安心です。

おりん・花立て・香炉・火立て、造花がセットになっているので、届いたその日からお参りができます。

>ミニ仏壇セット|やさしい時間・祈りの手箱|ナチュラル (チェリンセット)・ブーケ付(日本製)の商品詳細はこちら

ミニ仏壇|祈りのステージ・アリーナ|アッシュグレー(花立・火立、香炉)(日本製)

やわらかくカーブした側板とマットなアッシュグレーの色調が印象的な金属製のミニ仏壇「アリーナ」。オープンタイプなので圧迫感が少なく、リビングや寝室、玄関など限られたスペースにも自然に収まります。付属のマグネットでL判写真を直接ステージに留められるため、専用フレームを用意しなくても思い出の写真を飾れる点も魅力です。

また、ステンレス製プレートへの名入れ刻印が無料でご利用いただけます。お名前や日付、メッセージをさりげなく添えることで、より想いのこもった祈りの空間を整えられます。

>ミニ仏壇|祈りのステージ・アリーナ|アッシュグレー(花立・火立、香炉)(日本製)の商品詳細はこちら

位牌が入るミニ仏壇|祈りの小箱・茜 厨子タイプ大 (厨子と飾り台のセット) (日本製・漆仕上げ)

祈りの小箱は、日本の伝統の色である茜色を引き立てる漆塗りで作られています。 高級感のある落ち着いた艶でシンプルなデザイン、どんなインテリアにも馴染みます。

フタを閉めると位牌や4寸までの骨壷がすっぽり入るので、どんなお部屋に置いても違和感なく使えるでしょう。

飾り台がセットになっていることで、お手持ちの仏具やお骨壺を安定して美しく配置することができます。シンプルなデザインなので、どんな仏具とも調和しやすく、自由にコーディネートしていただけるのも魅力です。お仏壇の中をすっきりと整え、祈りの空間をより心地よく演出してくれます。

>位牌が入るミニ仏壇|祈りの小箱・茜 厨子タイプ大 (厨子と飾り台のセット) (日本製・漆仕上げ)の商品詳細はこちら

ミニ骨壷

ミニ骨壷は、遺骨の一部を入れる小さな骨壷です。手のひらサイズのものが多いので、法要や旅行などにも持ち歩けます。また、分骨する際にもおすすめです。

ミニ骨壷|パステル|パープル(真鍮製)(日本製)

マカロンのようにコロンと丸い形、優しいパステルの色合いが特徴のミニ骨壷です。本体は真鍮製なので、手のひらに収まる可愛いサイズですが、どっしりと安定感があります。ネジタイプのふたなので、しっかり閉めて湿気から遺骨を守ってくれます。

>ミニ骨壷|パステル|パープル(真鍮製)(日本製)の商品詳細はこちら

【今だけ無料!名入れできる刻印ステージ】ミニ骨壷|七宝シリーズ|ローズ(七宝焼き)

七宝焼きで仕上げた美しいミニ骨壷です。大輪のローズが描かれている優しいデザイン。両手で包み込める大きさなので、ミニ仏壇の中に置いても丁度良い大きさで華やかな印象を与えます。

>【今だけ無料!名入れできる刻印ステージ】ミニ骨壷|七宝シリーズ|ローズ(七宝焼き)の商品詳細はこちら

ミニ骨壷 いおり Iori シリーズ パウダーブルー スズ銅板製 大容量 三寸相当 (名入れサービス無料)(日本製)

シンプルなデザインで大容量のいおりは、使い勝手の良いミニ骨壷です。喉仏をお守りとして手元に置きたいと願う遺族の声から作られたため、喉仏を崩さずに納められます。優しい色合いが、心を和ませてくれるでしょう。

>ミニ骨壷 いおり Iori シリーズ パウダーブルー スズ銅板製 大容量 三寸相当 (名入れサービス無料)(日本製)の商品詳細はこちら

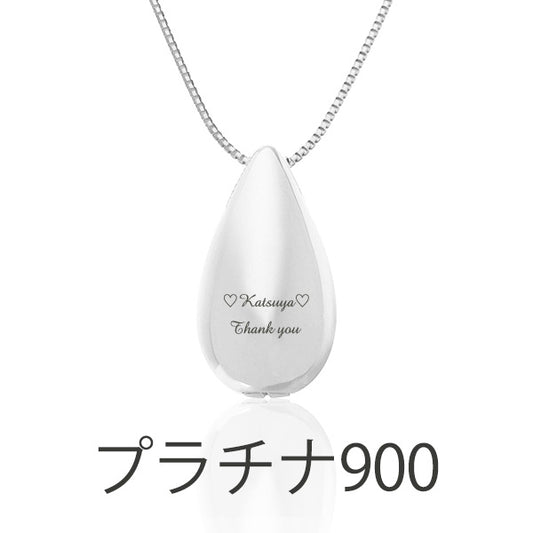

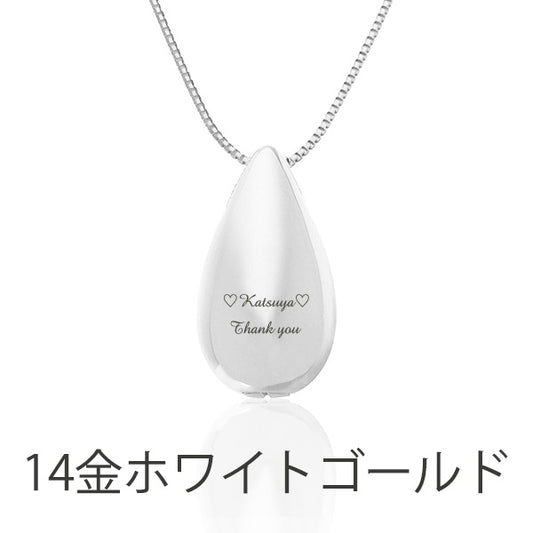

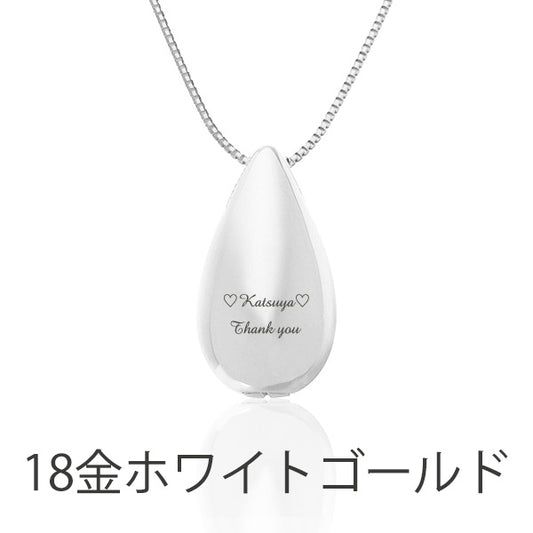

遺骨ペンダント

遺骨ペンダントは、ペンダントトップの部分に遺骨を入れられるようになっています。アクセサリーとして身につけられるので、大切な人を肌身離さず感じられ、いつも一緒にいる気持ちになれます。

遺骨ペンダント|星(ゴールド14金)(日本製)

夜空にきらめく金色の星あかりをイメージした遺骨ペンダントです。その輝きは、ゴールドならではです。 厚みのあるペンダントトップに、遺骨を入れられます。 日常生活で使いやすいように、生活防水に対応しています。

>遺骨ペンダント|星(ゴールド14金)(日本製)の商品詳細はこちら

遺骨ペンダント pureピュア バタフライ シルバー925 (完全防水)

蝶をモチーフにした遺骨ペンダントは、遺骨の一部をデザインとして見せるタイプです。樹脂でコーティングしてあるため、完全防水で湿気の心配もなく劣化を防いでくれます。

蝶は仏教では、魂を極楽浄土へ運ぶ生き物とされています。大切な人のお骨をお守り代わりに身に着ければ、悲しみを少しずつ癒してくれるでしょう。

>遺骨ペンダント pureピュア バタフライ シルバー925 (完全防水)の商品詳細はこちら

遺骨ペンダント|悠久(ホワイトゴールド14金)(日本製)

悠久は、遺骨ペンダントの中でも遺骨が約30杯入る大容量タイプです。おしゃれなデザインでまるい形が、心を穏やかに優しい気持ちにさせてくれます。

ゴールドの輝きとブラックエナメルでシックに仕上げてあるため、男女問わず身につけられます。

>遺骨ペンダント|悠久(ホワイトゴールド14金)(日本製)の商品詳細はこちら

四十九日までの遺骨の置き方は宗派によって異なる|ルールを把握して設置を

四十九日まで遺骨を自宅で保管する際は、仏間や和室など以外の場所に置くことも可能です。ただし、破損しないよう置き場所を工夫しましょう。直射日光を避けて湿気のないところで遺骨を保管してください。

後飾り祭壇を使う場合は、置き方は宗派によって異なるため、事前にルールを確認しておきましょう。

四十九日が済んだ後は、自由な形で供養してかまいません。スペースや宗派を選ばない手元供養で、大切な人を身近に感じながらお参りするのもおすすめです。

星のペンダント

星のペンダント