日本には、贈答や儀礼の文化において「想いを形にする」美しい工芸が数多く存在します。そのひとつが「水引」です。ご祝儀袋や香典袋、贈答品の包装などで目にするこの細い飾り紐は、ただの装飾ではありません。

水引には、色や本数、結び方にそれぞれ意味が込められており、場面に応じて使い分ける必要があります。

本記事では、水引の基本から結びの形、色彩の選び方、本数の意味まで解説していきます。

水引とは

水引とは、和紙をこより状にし、糊を引いて固めた装飾用の紐のことです。その名の由来は、和紙の表面に水糊を引いて作られていたことにあります。贈答品の包装やご祝儀袋、香典袋などに結ばれ、「未開封の証」「魔除け」「縁を結ぶ象徴」として機能します。

水引の起源は飛鳥時代にさかのぼります。遣隋使が中国から持ち帰った贈り物に紅白の麻ひもがかけられていたことが始まりとされ、日本でも宮中を中心に水引文化が広まりました。

その後、庶民の間でも浸透し、現在では日本の贈答マナーに欠かせない存在となっています。

水引の色にはそれぞれの意味がある

水引にはさまざまな色があり、それぞれが特定の意味と用途を持っています。色の選び方は贈り物の内容や贈る相手、そして地域の風習によっても異なるため、注意が必要です。

慶事に用いられる色

・赤白:最も一般的な祝いの色。出産、入学、昇進など、何度繰り返しても良いお祝い事に使われます。

・金銀:格式の高い贈答に使用。結婚祝いなど、一度きりであってほしいお祝い事に選ばれます。

・赤金:赤白よりも高級感があり、やや改まった祝いに。

弔事に用いられる色

・白黒:通夜や葬儀など、仏式の弔事で用いられます。

・黄白:主に関西や西日本での仏事に使用されることが多い色。

・青白・銀白:神道やキリスト教など、宗派によって用いられる。

色の選び方はとても繊細で、特に弔事では宗教や地域性に左右されるため、事前に確認するのが安心です。

水引の結び方をご紹介

水引の結び方には複数の種類があり、それぞれに意味と目的が込められています。結び目を見れば、相手への想いや贈り物の意図が読み取れるのです。

■ 蝶結び(花結び)

何度でも結び直せる形であることから、「何度繰り返しても良いお祝い」に用いられます。出産祝いや入学祝いなどに適しています。

■ 結び切り(真結び)

一度結ぶとほどけない形で、「一度きりにしたいお祝い事」に使用されます。結婚祝い、病気平癒の快気祝いなどに最適です。弔事にも使われます。

■ あわじ結び(鮑結び)

左右両方から引くことでさらに強く結ばれる形で、長く続くご縁を意味します。結婚や長寿祝い、弔事にも使える汎用性の高い結び方です。

■ 梅結び

梅の花を模した結びで、魔除けや無病息災の意味があります。可愛らしい見た目から、ラッピングやアクセサリーにも多用されます。

■ 相生結び

左右対称に結ぶことで、二人が共に生きていくという意味を持ち、婚礼の場にふさわしい結び方です。

水引の本数にもそれぞれに意味がある?

水引の本数にも意味があり、慶事・弔事で使い分けます。基本的に奇数は慶事、偶数は弔事で用いられます。

■ 慶事の本数

・3本:カジュアルな贈答や簡易な祝い事に

・5本:最も一般的。祝いの基本形

・7本:丁寧な贈答に

・10本(5本×2組):結婚祝いに多く使われ、両家の縁を象徴します

■ 弔事の本数

・4本・6本:偶数本が一般的。地域によっては7本を使用することもあります

弔事における水引の選び方とは?

水引は、贈答文化の中でも特に「気遣いの象徴」とされる重要な存在です。弔事に使う水引は、色・結び方・表書きなどに細かな配慮が求められ、宗派や地域の習慣にも大きく左右されます。

ここでは、通夜・葬儀から法要、お香典返しまでのシーン別に、水引の選び方を詳しくご紹介します。

通夜・葬儀での水引の種類とマナー

通夜や葬儀で使用する香典袋には、地域によって異なる水引の色が選ばれます。たとえば関東では「黒白」や「双銀」の水引を使用するのが一般的です。いずれも「結び切り」と呼ばれる、ほどけない結び方が用いられます。これは「二度と繰り返さない」という想いを込めた形で、弔事に最もふさわしいとされています。

一方、関西では「黄白」の水引が主流です。こちらも同様に結び切りが基本ですが、地域の風習が何よりも優先されるため、地元の慣習を事前に確認することが大切です。

表書きには「御霊前」がよく使われますが、宗派によっては異なる表現が用いられます。たとえば浄土真宗では、故人がすでに仏となっていると考えるため、「御仏前」が正しい表書きとされています。

四十九日以降の法要での水引

四十九日以降の法要では、引き続き「黒白」「双銀」「黄白」といった色の水引を用いますが、やはり「結び切り」の形が基本となります。通夜・葬儀と異なる点は、表書きに「御仏前」や「御供」などが選ばれることです。

宗教や地域によっては、使われる言葉や作法に微妙な違いがあるため、相手の宗派に配慮した選び方が求められます。

忌明けの返礼品にふさわしい水引とは?

忌明けのタイミングで贈る「お香典返し」にも水引のマナーがあります。こちらも「黒白」または「双銀」の水引で「結び切り」を選びますが、慶事に使われる「のし(熨斗)」は付けません。熨斗は慶び事を表すため、弔事には適していないとされているためです。

この場面でも地域性や宗派が影響する場合があるため、形式に迷った場合は専門店に相談するのが安心です。

水引の活用シーンと現代的アレンジ

水引は、伝統的な儀礼や贈答品にとどまらず、現代ではさまざまなシーンで活用されています。たとえば、下記のようなものがあります。

・アクセサリー:ピアスやブローチ、髪飾りなど

・雑貨:しおり、カード、ポチ袋の飾りとして

・インテリア:フレームやリースなど

特に近年は和の文化に関心が高まり、ハンドメイドマーケットなどでも水引細工が人気を集めています。色や結び方を自由にアレンジすることで、伝統を現代に溶け込ませる楽しみ方が広がっています。

水引に関連したアイテムの選び方も重要

ここからは、水引に関連したアイテム選びについてもご紹介します。

香典袋(不祝儀袋)

水引の色と結び方だけでなく、香典袋そのものの形式にも注意が必要です。地域によって「黒白」「双銀」「黄白」が使い分けられるため、必ず地元の慣習を確認しましょう。また、表書きに使う短冊の有無や宗派を記載するかどうかも、袋選びのポイントです。

袱紗(ふくさ)

香典袋を包む袱紗にもマナーがあります。弔事には寒色系(紺・紫・深緑など)の袱紗が適しており、慶事と明確に区別されます。なかでも「台付き袱紗」は、受付で香典袋がずれにくく、スマートに渡せるため所作が美しく見える利点があります。

薄墨筆ペン

通夜の香典袋には「薄墨」を用いるのが伝統的です。これは「悲しみで墨がにじんだ」という気持ちを表すもの。一方で、葬儀や法要では濃墨を使っても失礼には当たりませんが、地域の習慣を考慮して選びましょう。

水引に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 水引と熨斗(のし)の違いは?

A. 水引は紐状の飾りで、贈答品の「封じ」や「結び」を意味します。一方、熨斗は干しアワビを紙で包んだもので、縁起物として水引の上に添えられます。

Q2. 水引の正しい選び方がわからない場合は?

A. まずは贈る目的(お祝いか弔事か)を明確にしましょう。その上で、色・本数・結び方を調べるのが基本です。地域によっては風習が異なるため、迷ったら年配の方や専門店に相談するのが確実です。

Q3. 手作りで水引を結ぶのは難しい?

A. 基本的な蝶結びや結び切りであれば、初心者でも練習次第で習得できます。最近ではYouTubeや書籍でも解説が増えており、趣味として楽しむ方も多いです。

水引の意味を正しく知ってTPOに合わせて使い分けよう

水引は、ただの飾りではなく、贈る人の心を形にしたものです。色・結び方・本数、それぞれに意味があり、TPOに合わせて使い分けることで、相手に対する敬意や想いが伝わります。地域性や宗派の確認もカギとなることを覚えておきましょう。

実際には香典袋や袱紗・筆記具をセットで準備しておくと、いざという時も落ち着いて対応できます。今回の記事をぜひ参考にされてください。

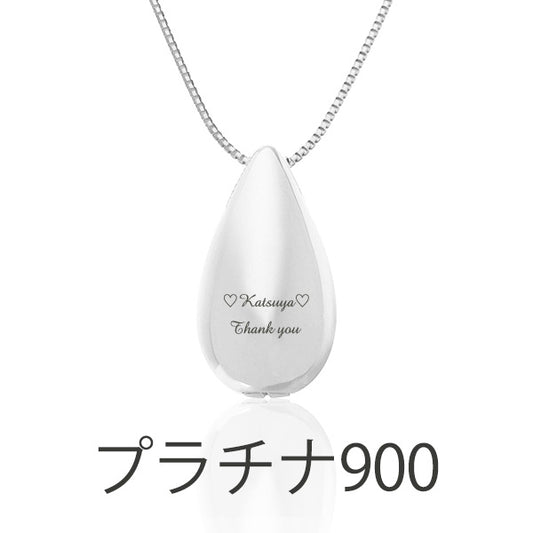

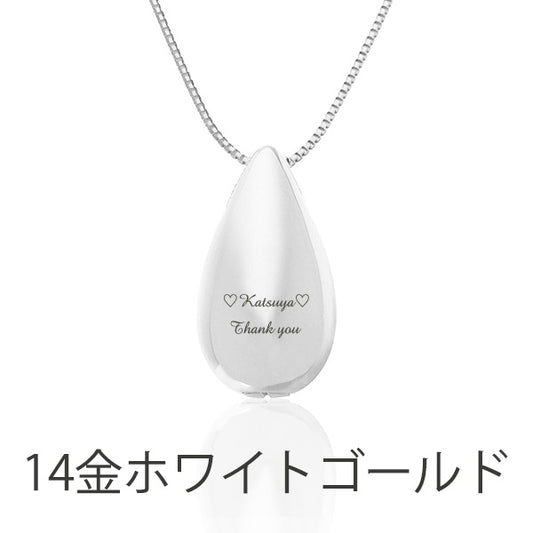

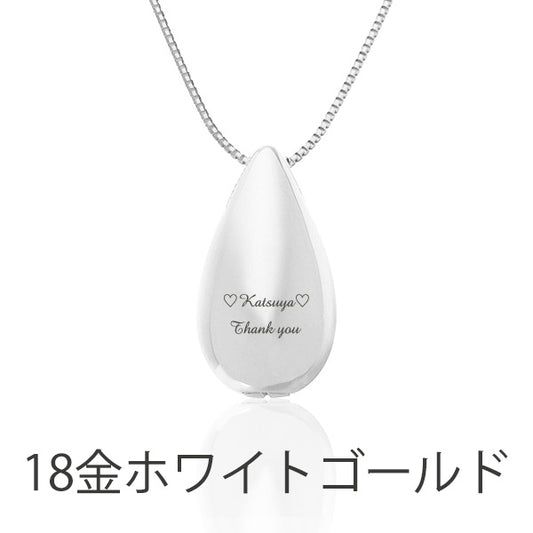

星のペンダント

星のペンダント