家族が亡くなると、葬儀や初七日、四十九日とさまざまなやるべき行事が待っており、遺族は哀しみに暮れるひまもなく忙しく段取りを決めなければいけません。

故人を見送るセレモニーである葬儀や、忌明けの法要である四十九日が終わってからも年金や遺産の手続きなどもあるため、残された遺族は一周忌を迎えるくらいまでは忙しいと考えた方がよいでしょう。

家族が亡くなったらやることのリストの中に、喪中ハガキを出す作業があります。今までに喪中ハガキを受け取ったことがある方も多いと思いますが、喪中ハガキをいつまでに、どこまでの方に出すかなど、詳しい流れを知らない方もいるでしょう。

本記事では、喪中ハガキを送るタイミングや書き方などについて詳しく紹介します。

そもそも喪中とは?

喪中とは、故人が亡くなってから翌年の亡くなった同じ日(一周忌)までの1年をいいます。喪中の間は、遺族や近しい親族が故人の死を悼み静かに過ごす期間とされているため、お祝い事や贅沢などは避けるのが一般的です。

一周忌が過ぎた後は、「喪明け」となります。この喪中の期間は、明治時代に太政官布告という法令で、亡くなった人と血縁関係がどの程度深いかによってそれぞれ定められていました。

昭和22年に法令が廃止になった後も、この定めを基準にして喪中の期間を定めている地域もあります。たとえば、二親等の親族や子どもが亡くなった場合、喪中は3〜6か月など、1年より短い期間が喪中と定められているケースもあります。

喪中ハガキ送る際は、故人が亡くなってから一周忌までというのが、現在では一般的です。

喪中のハガキを送る意味

喪中のハガキは、正式には「喪中・欠礼はがき」または「年賀欠礼状」と呼ばれます。喪中ハガキは、その年に家族や親戚など近親者が亡くなった場合に、”喪に服す期間なのでお祝い事を避けて静かに亡くなった故人の冥福を祈る期間とするために、新年のお祝いの挨拶ができません”ということを相手にお伝えするハガキです。

欠礼、つまり「喪中のため、新年のお祝いの挨拶を失礼させていただきます」というお知らせを事前に相手に知らせる挨拶状と考えればよいでしょう。

喪中の期間は、一般的に1年とされていますが、地域や宗派によっては期間が異なる場合もあります。また、最近では、喪中ハガキは新年の挨拶を欠くことを伝えるためというよりも、相手に対して「来年は年賀状を受け取ることができません」と伝えるものとイメージする方も多くなっています。

しかし、本来の喪中ハガキの意味は、送る側が新年の挨拶を控えさせていただくとお知らせする挨拶状です。

喪中の期間

一般的な喪中の期間は、先ほどお伝えした明治時代にの太政官布告が基準になっています。現在でも太政官布告をベースにした喪中期間が使われていますが、具体的な続柄と喪中期間は以下の通りです。

喪中の意味と由来

喪中の習慣は、死はけがれとみなし避けるものとする神道の考え方から来るものです。また、けがれは伝染していくとされていたために、家族などの身内が亡くなった場合、けがれを世間に広めないように、一定の期間遠ざかって喪に服して過ごしていたのです。

そのため、神道の考え方と日本の文化は関係が深い部分も多く、喪に服す習慣が根付いていきました。

宗派や地域によっては、喪中の過ごし方や捉え方が異なる場合もありますが、現在でも日本では宗教に関わらずに喪中という考え方が一般的に浸透しているといってよいでしょう。

喪中の対象になる人

身内や親戚のどこまでの範囲に不幸があった場合に、喪中ハガキを出す必要があるのか見ていきましょう。一般的には、差し出す人(自分)を中心として、一親等、そして生活を共にしている二親等までが対象です。

一親等は、両親(父母)、配偶者の両親(義父母)、配偶者、子どもです。同居している二親等とは、同居している祖父母、配偶者の祖父母(義祖父母)、兄弟、配偶者の兄弟)、孫となります。

忌中と喪中の違い

喪中は、遺族や親族が故人をしのんで喪に服する期間です。忌中とは、故人の命日から四十九日の法要を迎える49日間のことで、故人が冥土(めいど)で旅をする期間をいいます。また、四十九日の法要を終えることを忌明け(きあけ)といいます。

仏教では、人は亡くなった後は薄暗い冥土(めいど)という世界を49日間旅して、来世の判決を待つとされます。49日目に閻魔大王から判決が下されるのです。まだ、来世が決められていない状態はけがれたものと考えられており、このけがれは伝染して次の死者を出すとされています。

そのため、来世が決まる49日までの間は、けがれを伝染させないために遺族や親族は喪服を着て外出することを控えなければならない、という考え方が本来の忌中の意味です。

ただし、現在では”忌中にはお祝い事を控える”というイメージで考えられていることの方が多いようです。

喪中のハガキはいつまでに出すの?

喪中になった場合、いつまでに出せばいいのか戸惑う方もいるでしょう。喪中ハガキは、新年のお祝いを伝える年賀状を控えることを知らせる令状です。そのため、昔は年内に相手に届くように送ればよいという考え方で届けられていました。

しかし、近年は喪中ハガキを受け取った人が、「喪中ハガキを受け取った相手には年賀状を出さない」と考える人が多くなったため、一般的に年賀状を準備する時期よりも前に喪中のハガキを出すようになってきました。

つまり、喪中はがきを送る時期は、年賀状の準備に取りかかる11月から、遅くとも12月の初旬までには相手に届くように送るのがよいでしょう。

11月ごろというのは、年賀状印刷サービスを提供するサイトが10月中旬からオープンすること、郵便局の年賀状販売開始が毎年11月1日前後であること、郵便局の年賀状引き受け開始は12月15日などを考えると妥当な時期といえます。

また、元旦に届くように年賀状を準備する方は、12月25日までにポスト投函をでする場合が多いため、11月から12月の初旬がベストなタイミングと考えましょう。あまり早い時期に喪中のハガキを送ってしまうと忘れられてしまう可能性があるので、この時期を目安にしてください。

喪中のハガキを出す相手はどこまで?

一般的に喪中のハガキは、年賀状でのやり取りをする相手に送ります。親戚の間で年賀状のやり取りをしている場合、葬儀に出席した親族や二親等以内でお互いに喪中であることをよく知っているのであれば、省略することも多いです。

仕事で関わる相手の場合は、会社や法人では喪中という概念はありません。ビジネスと個人は切り分けて考えるので、喪中ハガキは必要なく、いつも通りの年賀状でのやり取りをしましょう。

ただし、仕事上の関係の相手でもプライベートで付き合いがある人や年賀状を継続してやり取りしている相手には間柄を考えて喪中ハガキを送ってもよいでしょう。

また、葬儀に来ていただいた方の中で、年賀状のやり取りをしている人がいる場合は、喪中ハガキを送りましょう。葬儀に来ていただいたお礼の一言を加えるとよいですね。一般的に、喪中ハガキで近況の報告などを書き添えることはマナー違反とされていますが、葬儀に来ていただいたお礼に関しては問題ありません。

喪中のハガキに書くべきこと

喪中のハガキの内容は、以下を参考にしましょう。

- 主文

- 誰の喪中なのかを伝える

- 生前に故人がお世話になったことへのお礼の言葉

- 結びの挨拶

- 日付・差出人住所氏名

主文では、喪中のために年賀状を出さないで失礼することを伝えましょう。また、名前・続柄・亡くなった月・享年などを明記し、誰の喪中なのかを書きます。喪中ハガキに使う文字色は薄墨または黒色のどちらでもよいでしょう。

喪中ハガキを選ぶ際は、身内の不幸を知らせるための挨拶状という意味合いを考えて派手なデザインや明るい色使いは避けましょう。控えめなデザインまたは、シンプルなデザインがおすすめです。一般的には、胡蝶蘭が描かれた郵便ハガキを使うこともあります。

喪中のハガキを出すときの注意点

喪中ハガキを出すときには、以下の点に注意しましょう。

近況報告は書かない

先ほども述べましたが、喪中ハガキに近況報告を書くのはマナー違反になるので気をつけましょう。

引越しや引越しに伴う住所変更、出産など、ほかに知らせたいことがある場合には、喪中ハガキとは別に寒中見舞いや挨拶状を出しましょう。

12月に不幸があった場合は寒中見舞いにする

12月に入ってから、または年の瀬に身内に不幸があった場合は、新年までに喪中ハガキを届けられません。

その場合は、忌中と松の内があけるまで待ってから寒中見舞いを送り、年末に不幸があったために喪中ハガキが送れなかった旨を書き添えるとよいでしょう。

葬儀の段取りなど、やらなければいけないことが多い慌ただしい中で、年末までに喪中ハガキを無理して送る必要はありません。年賀状を送っていただいた人に余計な気を遣わせないためにも忌中と松の内があけるタイミングで問題ありません。

忌中は仏教では四十九日、神式では五十日です。また、松の内は関東の場合は1月7日まで、関西では1月15日までとなります。

喪中のハガキの書き方に則る

喪中のハガキは、次のような構成と表記を使います。

- 前文は省略して書かない

- お祝いを表す「年賀」という言葉は使用しない

- 句読点をつけない

- 行頭の字下げをしない

- カジュアルな雰囲気にならないよう縦書きにする

- 数字の表記は漢数字にする

このルールに則って、喪中ハガキを出しましょう。

喪中ハガキのデザインは華美にしない

喪中ハガキのデザインは、華美なものは控えてシンプルで控えめなものが適しています。郵便局で販売されている通常の郵便ハガキは、切手部分に胡蝶蘭がデザインされているものです。

また、私製ハガキでももちろん問題ありません。故人の好きだったものがあれば、花や趣味などの絵柄や故人の人柄を表すようなモチーフを印刷するのもよいでしょう。喪中ハガキも切手もハガキもコンビニで買えます。

喪中の期間中に気を付けること

喪中の期間は、ハガキを用意するだけではなく過ごし方にも気をつけましょう。

お供えは慎む

喪中の期間、特に忌明けまでは神社などへのお参りは控えましょう。神棚がある場合は、白布や半紙をかけて、お供えも謹みます。参拝も忌明けまでは行いません。忌が明けた後に、新年のお札を受け取ることは可能です。

慶事の実施や参加は控える

喪中は、結婚式や祝賀パーティーなどの慶事への出席を控えるのが礼儀です。こちらも忌明けまでは特に、開催者に対して失礼に当たることとなるため注意してください。同じく旅行や遊興の実施なども忌明けまでは控えましょう。

主催する人も参加する人も、忌中は喪に服すことが優先です。忌明けの後は、本人の気持ちに委ねられるのが一般的です。

結婚式のように前から計画していた慶事の場合は、亡くなった方との関係性もありますが、忌明け以降であれば予定通り執り行うケースもあります。

新年のお祝いは行わない

お正月の行事はお祝い事にあたります。そのため、喪中は新年を迎える準備も行いません。門松やしめ縄などの正月飾りや、おせち料理、鏡餅などの用意も控えましょう。年賀の挨拶も、事前に喪中ハガキを送って欠礼することを伝えてあるので年賀状も送りません。

喪中のハガキは早めに準備を|書き方のポイントを押さえて出そう

身内が亡くなったら、喪中は新年の挨拶は控えます。そのため、年が明ける前に年賀状のやり取りをしている方には、喪中ハガキを送って欠礼することを伝えましょう。

喪中ハガキを出す時期は、多くの人が年賀状の準備を始めて投函する前の11月ごろから12月の初旬までがベストです。

構成や書き方は一般的なマナーとして決まっているため、それに則って作りましょう。また、喪中は、神社や神棚へのお参りや慶事の実施及び参加は控えます。故人のことを思いながら静かに過ごすための期間であることを忘れないようにしましょう。

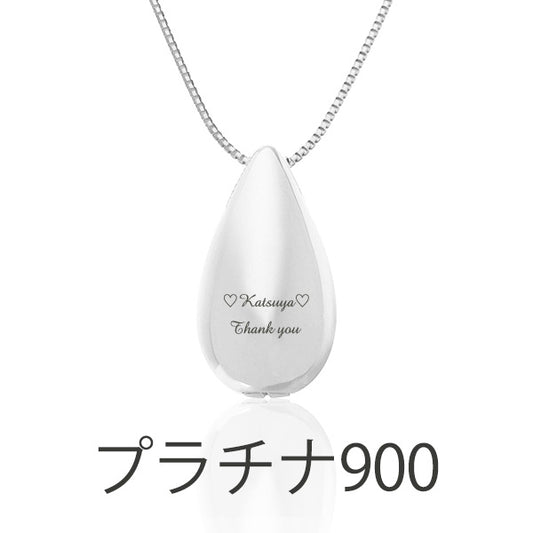

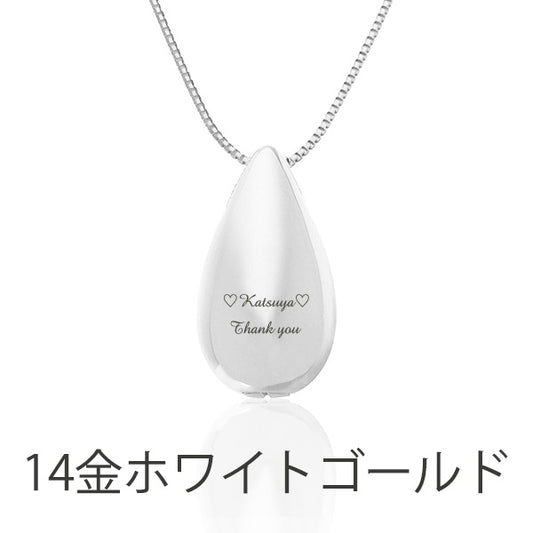

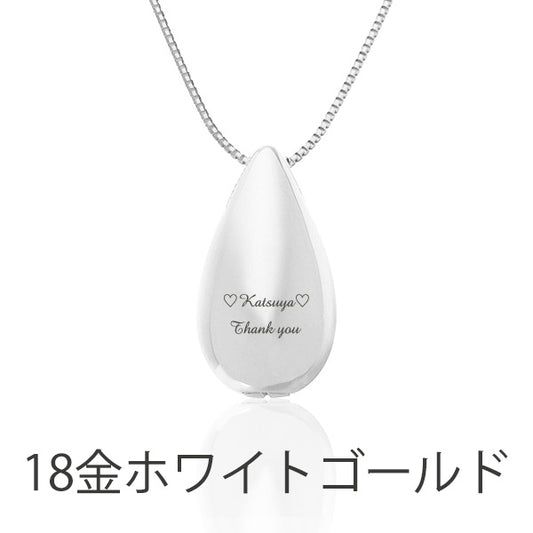

星のペンダント

星のペンダント