お盆は先祖の霊を供養し、家族が集まる日本の伝統行事です。本記事では、お盆の由来や時期、地域による違い、迎え盆・送り盆などの行事やマナーについて幅広く紹介します。

お盆の時期や行事は地域や宗派によってさまざまな差があるため、どのように過ごすのが正しいか迷う方も少なくありません。正式な作法だけが重要視されるわけではありませんが、ご先祖様を尊ぶ気持ちを大切にする上で、基本的な流れやマナーを押さえておくと安心です。

お盆とは何か

お盆はご先祖の霊を家に迎え、供養を行う仏教行事とされていますが、日本古来の信仰も融合しています。お盆は本来、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)がルーツといわれていますが、日本特有の祖先崇拝と結びつくことで現在の形になったと考えられています。

先祖の霊がこの世に戻ってくる期間とされ、日常生活を離れて家族が集まり、ご先祖様に感謝の気持ちを伝える行事として親しまれてきました。現代では、帰省や親戚との交流の機会として大切にされているご家庭も多いです。

お盆の特徴として、迎え火や送り火、精霊馬や盆提灯などを用意し、先祖が迷わず帰ってこられるように道しるべを作る習慣があります。地域や宗派によっては細かな違いがありますが、全体としては、霊を迎え入れる準備とお墓参り、そしてきちんと送り出すという流れが一般的です。

これら一連の儀礼には、日本の精神文化が色濃く反映されているといえるでしょう。また、現代社会では核家族化や地方の過疎化に伴い、お盆の風習を簡略化する動きもみられます。とはいえ、家族や地域とのつながりを感じられる貴重な行事であることに変わりはありません。

基本の流れを押さえながら、ご家庭の事情に合わせて柔軟に行うことで、ご先祖様を大切に思う気持ちを伝える機会となるでしょう。

お盆の由来と意味

お盆の由来は先ほどもお伝えした仏教行事の盂蘭盆会(うらぼんえ)にさかのぼります。盂蘭盆会は、亡くなった人々が地獄で苦しむ様子を救済するという仏教説話が基になっており、その教えが日本へ伝わる過程で祖先を敬う日本古来の信仰と融合しました。

日本では古くから祖先崇拝の文化が根付いていたため、盂蘭盆会が取り入れられると同時に、迎え火や精霊棚といった行事が加わり、先祖が家に戻ってくると考えるようになりました。これが現在のお盆の形となって受け継がれています。

お盆の大きな意味合いの一つは、ご先祖から受け継いできた命や文化を振り返る機会になることです。普段は忙しい日々の中でも、お盆の時期だけは故人を想い、家族や親戚が集まって先祖に感謝する時間を持つことが尊重されてきたのです。

新盆(初盆)と旧盆の違い

新盆(初盆)とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことを指します。多くの地域では、それまでの年のお盆よりも丁寧な供養を行い、特別な法要を行うことが一般的です。僧侶を招いて読経をしてもらうケースや、多くの親戚が集まって法事を行う習慣もあります。

一方、旧盆は旧暦(太陰暦)に基づいて行われるお盆のことで、主に沖縄や奄美地方などを中心に、昔ながらの暦を守る習わしが残されています。旧暦の7月13日から16日の期間にお盆を行うため、本州の一般的なお盆(8月13日から16日)とは時期がずれることがあります。

新盆(初盆)と旧盆の違いは、単に時期だけではなく、地域性や風習にも現れます。どちらも先祖を供養する行事ですが、現代では帰省の都合や家庭の状況に合わせて柔軟に日程を決めることも多くなりつつあります。

お盆はいつ?時期と日程の目安

お盆の時期は一般的に8月13日から16日ですが、新暦・旧暦や宗派による違いがあります。

多くの地域では8月13日から16日にお盆を行い、最終日に送り火を焚いて先祖を見送ります。しかし、先ほども触れましたが旧暦の7月13日から16日にお盆を行う地域もあり、特に沖縄や奄美地方などでは旧暦を重視する風習が残っています。これは、江戸時代に新暦が導入される以前の伝統を継承しているからです。

また、地域や宗派によっては、日程をずらしているケースも見られます。例えば、気候や農作業の都合で7月や8月後半に行う地域も存在します。ご家族や親戚の都合を考慮しながら、最適な時期を調整することが大切でしょう。

お盆は日本全国で統一された日程ではないため、実際には地域性が強く反映される行事の一つです。帰省される方は、実家の慣習や予定を確認し、無理のないスケジュールを組んで参列・供養ができるよう心掛けると良いでしょう。

新暦と旧暦による違い

新暦のお盆は、一般的に8月13日から16日に行われることが多く、全国的にもこの日程が主流です。一方、旧暦によるお盆は、旧暦の7月13日から16日に執り行われ、暦のずれによって新暦の8月末に当たることもあります。

新暦と旧暦では気候にも差が出るため、行事の実施や準備の仕方に違いが生じることがあります。例えば、旧暦のお盆が遅いと、台風シーズンに重なることもあるため、地域の風習に合わせて安全に行う工夫が必要です。

このような違いは、日本で用いられていた暦を今なお守り続けるかどうかによって生じています。家や地域の伝統を大切に考えるのであれば、旧暦の行事を続ける価値も大きいといえるでしょう。

宗派による時期の相違

お盆の時期の違いは、地域だけでなく宗派にも影響されています。特に浄土真宗や曹洞宗など、各宗派の教義や考え方の違いによって、お盆行事そのものの位置付けや方法が異なる場合があります。

例えば、浄土真宗では、先祖を迎え入れるための儀式としてのお盆よりも、阿弥陀如来の救いに重点を置く考え方が重視される場合があります。これにより、迎え火や送り火を行わないお寺もあるなど、一般的なイメージとは異なる過ごし方をするケースも存在します。

ただし、宗派による相違があっても、共通して言えるのは「ご先祖を想う気持ちを大切にする」という点です。宗派の慣習に従いつつ、家族や地域と話し合って最適な日程・行事を行うことが大切でしょう。

お盆には何をして過ごす?宗派別の違いもご紹介

迎え盆から送り盆までの流れや、各宗派の特徴的な過ごし方を見ていきましょう。

お盆は、13日に迎え火を焚いて先祖の霊を家に迎え入れ、16日に送り火を焚いて見送る流れが多くの地域で一般的です。中日となる14日・15日には、お墓参りやお経をあげる法要が行われたり、親戚が集まって先祖について語り合う時間を持ったりします。

宗派によっては、お盆の行事を重視しない場合もありますが、それでも先祖に対する供養や感謝の気持ちは尊重されています。例えば、浄土真宗では迎え火や送り火を省略するケースがありますが、代わりに法要や念仏を通じて故人を偲ぶことが行われます。

また、お盆期間中に盆踊りや花火大会を楽しむ地域も多く見られます。これは先祖を楽しませると同時に、地域全体が一つになって先祖を供養する行事として発展してきた文化的背景があるからです。

~お盆前日まで

お盆の準備は、迎え盆に先立って行われます。まず、家の中や仏壇の掃除をし、先祖を迎え入れるための精霊棚を設置する家庭も少なくありません。盆提灯や供物を用意し、ご先祖様の帰宅路を照らす環境を整えます。

この期間にお墓参りを済ませ、周囲の草刈りや清掃を行う地域も多いです。特に、親族が集まるタイミングを計って、みんなでお墓の手入れを行うケースも一般的と言えるでしょう。

また、初盆を迎える場合は、特に念入りな準備が必要です。僧侶を招く手配や、お供え物の準備などを早めに済ませておくと、当日になって慌てずに供養を進めることができます。

13日(迎え盆)

13日は、迎え火を焚いて先祖の霊を家に迎える大切な日です。迎え火とは、玄関先や庭先で小さな焚き火を行い、先祖が迷わず帰ってこれるように道を示す習わしです。

地域によっては、玄関先に提灯を下げたり、家の前に目印を置くことで迎え火の代わりとすることもあります。いずれにしても、大切なのは先祖を温かく迎え入れる心構えといえるでしょう。

迎え盆当日には仏壇にお供え物をし、僧侶を招いて読経を行う家もあります。供物には野菜や果物、お菓子などが一般的ですが、故人が好きだった品を準備することもよくあります。

14日・15日(中日)

14日と15日は、お盆の中日といわれ、先祖の霊が家で過ごしていると考えられます。多くの家庭では、親戚が集まって法事を行い、一緒に食事をして思い出話をするなど、和やかな時間を過ごします。

また、お墓参りを行う家庭もあります。お盆の期間中に再度お墓参りをすることで、ご先祖様を改めて偲び、供養の心を深めるのです。中日には、家族や地域の絆が強まる行事としての役割も大きいでしょう。

中日には、地域によっては盆踊りが開催されることもあります。盆踊りは先祖の霊を慰めるだけでなく、人々も一体となって楽しむ伝統文化として長く受け継がれてきました。

16日(送り盆)

お盆の最終日である16日には、送り火を焚いて先祖の霊をあの世へ送り返します。京都の五山送り火のように、夜空を大きく彩る行事が有名ですが、家庭で小さな送り火を焚くことも一般的です。

送り盆では、迎え盆のときと同様に先祖が迷わないよう、はっきりとした炎や灯りを用意します。先祖をしっかり見送ることで、無事にあの世へ戻れるよう願う心が込められています。

送り火のあとは、精霊棚や盆提灯などのお盆の飾り付けを片付けます。こうしてお盆の期間が終わり、日常へと戻っていくのです。

お盆をしない宗派はあるの?仏教以外はどうする?

浄土真宗の一部などでは、もともと盂蘭盆会の由来を重視せず、行事としてのお盆を大々的には行わないケースがあります。ただし、先祖を想う気持ち自体を否定するものではなく、法要や念仏を通じて故人を偲ぶのが中心となります。

神道系の家庭の場合、仏教的な儀式を行わないところもありますが、その分、家族や親族との集まりを通じてご先祖様を敬う機会とすることが多いようです。また、キリスト教など他宗教の場合でも、家族の伝統を尊重しながら、独自の形で故人を弔うことがあります。

大切なのは、宗派や宗教が異なっていても先祖を敬う心を持つことです。ご家庭や個人の事情に合わせて、適切な形で感謝の気持ちを表すことができれば、それが尊い供養となるでしょう。

お盆に行う準備と流れ

迎え火・送り火の手順や盆提灯、精霊馬の意味など、お盆を迎えるにあたっての基本的な準備を紹介します。

お盆の準備は、家の掃除や仏壇の手入れから始めるのが一般的です。迎え火を焚く場所を確保したり、精霊棚の設置場所を考えたりしながら、先祖を迎える環境を整えます。特に、精霊棚と一緒に飾る盆提灯は、霊を導く大切な目印となるため、忘れずに準備しておきましょう。

次に、精霊馬やきゅうり・なすで作った動物の飾りを用意します。これらは、あの世から来た霊が迷わず帰ってこられ、かつあの世に戻る際にも快適に移動できるようにという願いを表したものです。迎え火と送り火は、きちんと火を焚く場所を確保し、安全に配慮して行うことが大切です。

お墓参りや法要の手配も大事な準備の一つです。特に、新盆(初盆)の場合は、僧侶を招いて読経をしてもらったり、親戚を呼んで会食を行ったりして、より丁寧な供養が行われます。これらをすべて計画的に進めることで、落ち着いた気持ちでお盆を迎えることができます。

迎え火・送り火の意味と手順

迎え火は、お盆の初日に先祖の霊を自宅へ案内するために焚く火です。門口や玄関先、庭など安全な場所に小さなたき火のような形で行うことが多く、霊が道に迷わず帰ってこられるように灯りをともします。

送り火は、お盆の最終日に先祖の霊を再びあの世へお送りする儀式です。迎え火と同様に、門口や庭先で火を焚いて先祖の霊を見送ります。

迎え火・送り火は、ともに火の扱いに注意が必要です。風が強い日や雨が降っているときには無理をせず、安全な方法を選ぶように心掛けることが大切です。

盆提灯と精霊馬の準備

盆提灯は、先祖の霊が迷わず帰宅できるように道しるべとして用いられるものです。家の中だけでなく、玄関先や軒先に吊るすタイプなど、さまざまな形やデザインが存在します。

精霊馬とは、きゅうりやなすに割りばしや足を付けて作る馬や牛の飾りのことです。きゅうりは足の早い馬、なすは歩みの遅い牛とされ、先祖の霊が早く来られ、ゆっくり帰れるようにという意味合いがあります。

地域によってはこれらの飾りを重視しない場合もありますが、一般的にはお盆の風情を感じさせる大切なアイテムです。形や大きさにきまりはないので、ご家庭で工夫して準備してみると良いでしょう。

お墓参りとお供えのマナー

お盆の期間中には、お墓参りをしてご先祖様に挨拶をする習慣があります。墓石を清潔に保ち、墓周りの雑草を取り除くなど、全体をきれいに整えるのが一般的です。

お供え物としては、生花やお線香、故人が好んだお菓子や果物を供えることが多いです。仏教の風習では、生き物の肉や魚をお供えにしない地域もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、大切なのはマナーだけでなく、心を込めて供養を行う気持ちです。お墓の前で手を合わせ、故人のことを思い出し、感謝や報告を述べることで、ご先祖様への敬意を示すことができます。

お盆の香典と法要マナー

お盆や初盆での香典の相場や法要マナーを知っておくことで、スムーズな供養が可能になります。

香典や法要だけでなく、周囲への気遣いも忘れないことが大切です。特に初めてお盆を迎える家庭では、段取りや準備に不慣れな場合がありますので、配慮をもってお手伝いをするとスムーズに進行できるでしょう。

香典の相場と渡し方

香典の相場は、故人との続柄や地域の慣習によって変わります。例えば、親族関係が深いほど高額になる傾向があり、一般的には5,000円から1万円程度が多いとされています。

渡し方は、袱紗に包んで持参し、相手に直接手渡すのが基本です。表書きには「御仏前」や「御供物料」などを用い、宗派によって表記が変わる場合もあるため、事前に確認すると確実です。

香典はあくまでも弔意を示すものであり、形式的なものではありません。故人への敬意を込めて準備し、丁寧に渡すことが大切です。

初盆と通常のお盆での香典金額の違い

初盆(新盆)では、特に手厚い供養が行われるため、香典の金額をやや高めに設定するケースが多いです。親族や親しい関係の人であれば、通常のお盆よりも気持ち多めに包んで渡すことが一般的と言えるでしょう。

一方、通常のお盆での香典は、法要に参加するかどうかでも変動があります。法要に出席して食事の接待などを受ける場合は、やや配慮した金額にする傾向がありますが、地域によってはそもそもお盆に香典を包まない慣習があるところもあります。

基本的には、相場にあまりこだわりすぎず、故人との関係性や自分の状況に合わせて金額を決めると良いでしょう。大切なのは、ご遺族の気持ちも含めた丁寧な対応であることを忘れないようにしましょう。

法要時の服装と会食マナー

お盆の法要や初盆の際には、基本的に喪服または略式喪服が無難です。ただし、地域や家庭の事情によっては平服を推奨する場合もあるため、事前に家族や主催者へ確認しておきましょう。

会食の場では、法要に集まる人たちが久しぶりに顔を合わせる場合も多いですが、過度に騒いだり賑やかにしすぎたりするのは控えられがちです。故人を偲ぶ場であることを踏まえ、適度な会話や静かな雰囲気を保つように意識すると良いでしょう。

また、会食の費用分担や手土産などについても気配りが大切です。主催者側がほとんどを負担するケースが多いですが、遠方から来た親戚に交通費の一部を援助するなど、お互いが助け合うことが円満な供養につながります。

地方別のお盆風習

全国には多彩なお盆行事が存在し、地域ごとに特色のある風習が根付いています。

お盆は全国共通の行事でありながら、実際には地域ごとに独自の風習やお祭りが行われています。中には、盆踊りと組み合わせたにぎやかな祭典として発展した地域もあれば、厳かな祈りを中心に据える地域もあります。

日本海側や沿岸部などでは、灯籠流しが盛んに行われることがあり、海や川に灯りを浮かべて先祖を見送る光景が見られます。一方、内陸では精霊馬を飾る風習が重視されるなど、環境や歴史によってお盆の形はさまざまです。

こうした地方ごとのお盆風習を知ることは、日本文化への理解だけでなく、自分自身や家族のルーツを見直すきっかけにもなります。旅行や帰省の際に、各地の伝統を体験してみるのもおすすめです。

京都の大文字焼き

京都の大文字焼きは、正式には「五山送り火」と呼ばれる行事で、毎年8月16日に行われます。大文字、妙・法、船形、左大文字、鳥居形の五つの山に火文字が点され、夜空を幻想的に彩ります。

この送り火は、市内各所で一斉に点火され、先祖の霊をあの世へと見送ると伝えられています。京都の街は古くから仏教文化が深く根付いており、この五山送り火をもってお盆の最終日を締めくくる風習が長く続いてきました。

大文字焼きは全国的にも有名で、多くの観光客が訪れる一方、地元の人々にとっては先祖供養の大切な行事です。静かに夜空に浮かぶ火文字を眺めることで、ご先祖様の存在を身近に感じることができるでしょう。

長崎の精霊流し

長崎のお盆を語る上で外せない行事が「精霊流し」です。これは、先祖の霊を乗せた精霊船と呼ばれる船を担いで街を練り歩き、最終的に海へ送り出すという独特の風習として知られています。

船には華やかな装飾が施され、故人の写真や遺品が飾られることもあります。爆竹や花火が鳴り響く中で進む行列は一種の喧噪と熱狂を伴い、故人を送り出すと同時に、人生の喜怒哀楽が表現される長崎独自の文化となっています。

長崎の精霊流しは見た目の華やかさだけでなく、地元の人々にとっては大切な先祖供養の形です。参加者は、先祖との別れを改めて実感しつつも、自分たちの思いを派手に表現することで、悲しみを乗り越えようとする意図があるといわれています。

各地の盆踊りと花火大会

お盆の期間には、全国各地で盆踊りが盛大に行われます。盆踊りは先祖の霊を慰める意味合いもあるため、多くの地域で伝統として受け継がれてきました。地元の踊りのリズムや衣装は地域色が豊かで、その土地ならではの楽しさが魅力です。

また、お盆期間中は各地で大規模な花火大会が開催されることも多く、日本の夏の風物詩となっています。花火は夜空を彩り、先祖だけでなく現世の人々の心も照らしてくれます。海岸や川沿いで行われるケースが多く、水面に映る花火の美しさも見どころです。

盆踊りや花火大会は、お盆と夏のレジャーが融合した行事ともいえます。賑わいの中にも先祖への感謝の気持ちを忘れずに参加することで、より深い意味を感じる機会となるでしょう。

海外の類似行事とお盆文化

日本のように先祖供養を重要視する文化は海外にも存在し、その違いや共通点を見ていきます。

お盆の行事は日本独自の文化と思われがちですが、先祖供養を重んじる風習は東アジアや東南アジアの各国にも広く見られます。韓国の秋夕(チュソク)や中国の盂蘭盆会のほか、台湾やベトナムなどでも祖先を大切にする行事が定着しています。

こうした海外の祭りには民族衣装や国独自の習慣が加わり、より多彩な形で先祖に対する敬意が表現されています。日本のお盆と共通するのは、「家族や親戚が一堂に会して先祖を想う」という精神的な部分です。

海外の類似行事を知ることで、先祖を敬う気持ちが世界規模で共有されていることを実感できます。また、異なる文化の供養方法を学ぶことで、日本のお盆の意味を再確認する良い機会にもなるでしょう。

韓国の秋夕(チュソク)

韓国の秋夕(チュソク)は、旧暦の8月15日を中心とした連休であり、家族が実家へ帰省して先祖の墓参りをする重要な行事として認識されています。月を見ながら豊穣を祝う意味合いも重なり、大変盛大に行われます。

秋夕では、伝統的な料理を用意し、先祖の霊を招いて一緒に食事をする儀式が特徴的です。ソンピョンと呼ばれる半月形の餅を作って、家族や親戚総出で楽しむ姿がよく見られます。

日本のお盆と同じく、帰省ラッシュが起こるため道路や公共交通期間が混雑するのも共通点です。先祖を敬う気持ちと家庭円満を願う行事として、多くの韓国人にとって欠かすことのできないイベントになっています。

中国の盂蘭盆会・中元節

中国にも盂蘭盆会や中元節といった、先祖供養に関連する行事があります。中元節は道教においては地官大帝へ祈りを捧げる日とされ、仏教の盂蘭盆会や儒教の祖先崇拝などが混ざり合って現在の形になっていると言われています。

日本のお盆と同様、先祖の霊を慰めるための法要や供物を準備する風習があります。ただし、中国大陸は広大で、地域によって風習の細部は大きく異なることも特徴です。

また、月餅や季節の果物など、その時期特有の食文化が色濃く反映されるのも中国らしい部分です。日本のお盆との共通点を探しながら異なる文化を学ぶことで、東アジア一帯の先祖供養のつながりを感じることができます。

その他の地域で行われる先祖供養

先祖供養の行事は、韓国や中国だけにとどまりません。例えば、ベトナムでは旧暦の7月15日前後に行われる「 Vu Lan 」と呼ばれる法会があり、中元節の影響を受けた行事として先祖を弔います。

東南アジア各国でも、先祖を家に迎え供養を行う習慣は多く、国や民族によって形が異なるだけで、基本的な精神は共通しています。祭壇を飾り、食べ物を捧げて冥福を祈るスタイルが一般的です。

お盆期間中に気をつけたいこと

お盆には水辺でのレジャーなど避けるべき行動が伝えられており、注意が必要です。

さらに、お盆の時期には台風や夏の暑さがピークを迎えることも多いので、体調管理にも注意が必要です。地域の行事に参加する際には、こまめな水分補給や熱中症対策をしっかり行い、無理のない範囲で行動するよう心掛けましょう。

水辺のレジャーを避ける理由

お盆の期間中は、先祖の霊がこの世に戻ってくる大切な時期であると考えられています。そのため、霊を供養するための静かな時間を過ごすのが望ましいという理由から、水辺のレジャーを控える風習が続いてきました。

また、一部の地域ではお盆の海は「幽霊海」とも呼ばれ、海難事故が起きやすいと恐れられることがあります。これは迷信とも言えますが、夏の天候変化や海の状態に注意しなければならないシーズンであることも否定できません。

結局のところ、お盆期間中にどのように過ごすかは個人の選択ですが、昔ながらの教えや地域の慣習を尊重することも大切です。

結婚式や大きな行事は避けるべき?

お盆は先祖の霊を弔う期間であることから、喪に服すという考え方があり、大きな慶事を控える傾向が伝統的にありました。結婚式などの祝い事をこの時期に行うと、縁起が良くないと考える人もいます。

ただし、現代では働き方や暮らしが変化し、お盆以外に多くの人が休暇を取れない状況もあります。そのため、お盆期間中に結婚準備や式を行うケースも珍しくなくなってきました。

最終的には、地域や家庭の方針、また当事者同士の意向が重要といえます。お盆中に行う場合でも、先祖への配慮や周囲への説明をしっかり行うことで、不快感を与えずに大切な行事を進めることができるでしょう。

お盆に関するよくある質問

お盆について多く寄せられる疑問点をまとめました。地域や宗派による違いが多いため、疑問を解消しておくことでスムーズなお盆を過ごせるでしょう。

また、疑問点があれば、家族や親戚、もしくは菩提寺の僧侶などに直接尋ねるのも良い方法です。伝統行事だからこそ、周囲とコミュニケーションを図りながら進めることが大切です。

お盆に神社参拝は可能なの?

お盆は仏教行事としての側面が強いですが、神社への参拝そのものが禁止されているわけではありません。先祖供養とは別に、神様への感謝や祈願を兼ねて神社を訪れる方もいます。

地域によっては、神道と仏教の行事が混ざり合っているケースも見られるため、特に抵抗なく参拝する人が多いところもあります。ただし、幼いころからの家庭の習慣で、どちらか一方を優先する人もいますので、周囲との調和を大切にしましょう。

神社参拝をするかどうかは個人の宗教観と家庭の方針によります。先祖様への供養の気持ちを忘れず、自分自身の信仰や流儀に合わせて行うことが大切です。

ペットの供養はどうする?

近年、ペットを家族の一員と考える人が増え、ペットの霊をお盆に供養する動きが広まっています。ペット専用のお墓や霊園、ペットの合同供養祭を行う寺院も増えており、人間と同様に迎え火・送り火を行うこともあります。

ただし、正式な宗教行事としてペットの供養が行われるわけではない場合も多々あるので、利用する霊園や寺院の方針を確認することが大切です。家族の思いとして少しでも供養したい気持ちを尊重できる場所を選ぶと良いでしょう。

ペットの存在は飼い主にとって大きな支えであり、その死は精神的に深い影響を及ぼします。お盆を機に、感謝の気持ちとともに静かに思い出を振り返ることで、気持ちの整理がしやすくなることもあるでしょう。

お盆は信仰や地域性によってさまざまな形がある

お盆は、盂蘭盆会を祖先崇拝の文化と融合させた日本固有の行事として長く親しまれてきました。迎え火や送り火をはじめとする一連の儀式を通じて、ご先祖様とのつながりを感じることができるでしょう。

ただし、地域や宗派による違いも大きく、必ずしもすべての家庭が同じスタイルでお盆を過ごすわけではありません。大切なのは、先祖を思い敬う気持ちと、家族や周囲の方との絆を深めることです。

本記事を参考にしつつ、ご自身の環境や家庭の事情に合わせて最適なお盆を迎えてください。昔ながらの作法だけでなく、現代の状況に合った柔軟なスタイルであっても、ご先祖を思う心は変わりません。

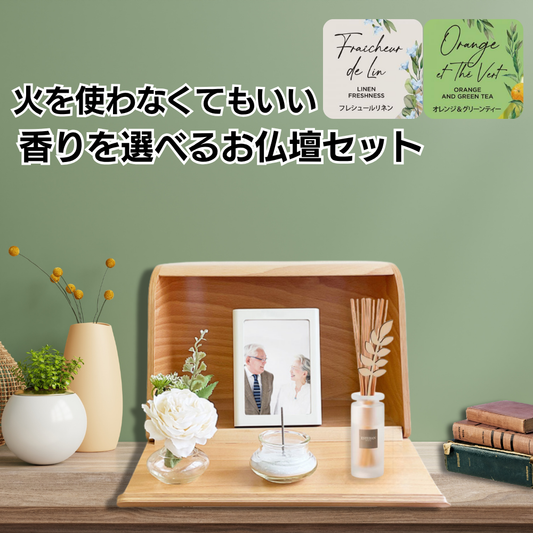

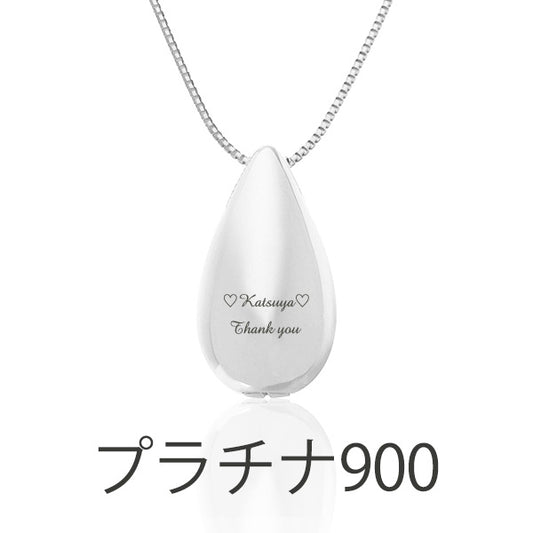

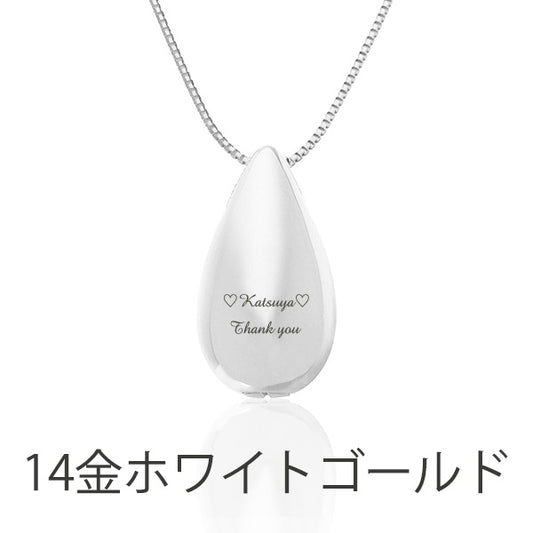

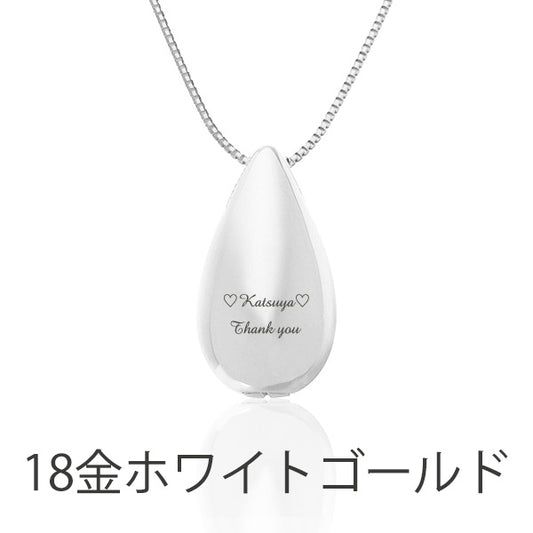

星のペンダント

星のペンダント