お盆はご先祖様をお迎えし、供養する大切な行事です。しかし、お盆飾りの準備や飾り方に戸惑う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、お盆飾りセットに含まれるアイテムや飾り方の手順をわかりやすく解説します。

お盆飾りとは?

お盆は仏教行事のひとつとして広く根付いており、日本では先祖を家に迎えて供養する大切な期間とされています。特にお盆飾りは、ご先祖様が心地よく過ごせるように祭壇を整えるという意味合いがあります。

お盆飾りには古くからの民間信仰と仏教が融合した背景があり、精霊馬やほおずきなどのさまざまなアイテムを準備する風習が続いてきました。これらの飾りを通して、私たちは先祖とのつながりを再確認し、感謝の気持ちを込めて供養を行います。

目的はご先祖様へのおもてなしだけでなく、家族や地域との絆を深める機会にもなります。その意味を知ることで、より丁寧な気持ちでご先祖様を迎えることができるでしょう。

お盆飾りの由来

お盆は、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)が民間信仰と結びついて発展した行事と言われています。由来は古く、亡くなったご先祖様や無縁仏に対して思いを寄せ、供養する精神が形となって残っています。

仏教では、先祖を救う功徳を積むことが大切とされていて、各家庭で盆棚を設けてお迎えするようになりました。民間信仰から取り入れられた迎え火や送り火の風習なども、お盆の期間を特別な時間として守り続けてきた証といえます。

初盆(新盆)と通常のお盆との違い

初盆は、その年もしくは故人が亡くなってから初めて迎えるお盆のことを言います。通常のお盆とは異なり、白提灯を飾るなど特別な準備が必要です。

白提灯は故人が迷わずにおうちへ戻ってこれるよう目印として飾られます。初盆には、親族やご近所の方にもお知らせをして、故人の思い出を語り合うなど、心を込めたおもてなしをすることが多いのが特徴です。

お盆飾りセットに含まれるアイテムは何がある?

お盆飾りセットには、仏具や提灯、精霊馬などの基本的なアイテムがあります。1から準備するよりも手軽で、必要な道具をまとめて手に入れられる点が魅力です。

一般的には香やお線香、ろうそく、盆提灯のほか、野菜や果物などのお供え物が含まれます。地域や宗派によって異なる場合もありますが、主なアイテムはご先祖様へのおもてなしを表すうえで大きく変わりません。

近年では飾り方や部屋の広さに合わせて、コンパクトサイズやモダンデザインのお盆飾りセットも登場しています。自分の生活スタイルに合ったアイテムを選ぶのも、無理なく供養を続けるコツで大切です。

精霊馬(きゅうりの馬)と精霊牛(なすの牛)ってどういう意味がある?

精霊馬・精霊牛は、ご先祖様があの世とこの世を往来するための乗り物とされています。きゅうりは足が速い馬、なすはゆっくりと歩く牛になぞらえられ、迎えや送りの象徴となります。形は割りばしや爪楊枝などで足をつくり、バランスよく立たせるのがポイントです。

きゅうりとナスを使うのは夏の旬の野菜であることに加え、生き生きとした新鮮さが霊をもてなす意味とされてきたからです。地域によっては工夫を凝らした精霊馬を作ることもあります。

ほおずきや水の子、みそはぎなど定番のお供え

ほおずきは中が空洞で灯火のような明かりを連想させ、ご先祖様の足元を照らすという意味を持つとされています。

水の子はキュウリやナスを刻んだものに米を少し入れて水を張り、無縁仏にも供養を捧げる大切な風習として知られています。

みそはぎは「禊萩」とも書き、浄めの力がある花として盆棚の周りを彩ります。どのアイテムもご先祖様が滞在する間に必要な“おもてなし”の象徴として扱われています。

お盆飾りを飾る時期と期間はいつからいつまで?

地域や宗派によってお盆を開催する時期が異なる場合があります。ここでは、一般的な期間の目安をご紹介します。

一般的には8月13日から16日をお盆とする地域が多く、13日に迎え火を焚いてご先祖様を迎え、16日に送り火でお見送りをします。これを「8月盆」と呼びますが、関東の一部では7月13日から16日にかけて行うところもあります。

旧暦に基づいた風習を引き継いで行っている地域などでは、時期が少しずれることもあるため、正確な期間を知りたい場合は、ご家族に事前に確認しておくとよいでしょう。いずれの場合も迎え火と送り火、そして盆棚の設置期間を中心に考えて準備することが大切です。

お盆の期間中は毎日線香を絶やさず、供物をこまめに新しくしながらご先祖様をしっかりとお迎えすることが大切です。

地域差によるお盆の時期のズレについて

7月のお盆は主に都市部や東京周辺で多く見られ、企業や自治体の夏季休暇の都合に合わせてズレている可能性もあります。一方、8月のお盆を中心に行う地域では、農繁期を外してゆっくりとお盆を迎えるという説もあるようです。

また、旧暦に沿って行う場合は毎年日付が変わるため、地元の習慣や寺院の指示に従って開催時期を決めるケースもあります。

盆棚(精霊棚)の準備と飾り方

ご先祖様が滞在するための盆棚(精霊棚)は、お盆飾りの中心的な存在です。最低限そろえたい道具を把握することが大切です。

盆棚は、ご先祖様の“帰る場所”として用意する特別な祭壇です。真菰を敷いたり竹を立てかけたりして雰囲気を整え、その上に提灯やお供え物を並べていきます。縁起を担ぐ意味もあり、可能な限り清潔感を保つようにしましょう。

飾る際は仏壇との兼ね合いを考えつつ、仏壇がある家庭ではそこから目を離さない位置に盆棚を設置することが多いです。仏壇がない場合は、棚や小さい机などを代用して、白布を敷いたうえで盆棚の装飾を施すと失礼になりません。また、設置場所の風通しや照明の当たり具合も考慮すると、お供え物が傷みにくくなり、より快適な空間でご先祖様をお迎えすることができます。

お仏壇との兼ね合いと最低限そろえたい道具

仏壇を常設している家庭では、普段のお参りスペースと重ならないように盆棚をレイアウトすると良いでしょう。最低限必要なのは、お供え物を置くための台、ろうそく立てや線香立て、そしてお花を生ける花立です。

このほか、真菰を敷いて盆棚を囲めば、本格的な雰囲気を演出できます。道具がすべてそろっていなくても心を込めた飾りつけを意識し、ご先祖様を迎える気持ちを大切にしましょう。

お盆の時、お仏壇にもお飾りはするべき?

仏壇がある場合は、お盆期間中に特別なお供え物を追加したり、より豪華な花を活けたりすることがあります。これはあくまでご先祖様への感謝の表現であり、“必ずしなければいけない”わけではありません。

仏壇と盆棚の両方でご先祖様をお迎えするのが一般的ですが、スペースの都合や家庭の状況に合わせて柔軟に対応しましょう。

お盆飾りセットの具体的な飾り方の手順

実際に飾る際の手順を、設置場所や初盆特有のポイントを踏まえて紹介します。

まずは飾りたい場所を掃除しましょう。清潔な場所に盆棚や仏具を整えることで、ご先祖様を気持ちよくお迎えできる、穏やかな空間が整います。

お盆飾りセットに含まれるアイテムを取り出し、使用方法や配置の順番を大まかに把握しておくとスムーズです。提灯や精霊馬など、存在感のある飾り物から配置を決めると全体のバランスを取りやすいでしょう。

最後に、盆棚の周囲に花やお供え物を置き、迎え火を焚く日の準備を忘れずに行います。初盆の場合は白提灯を目立つ位置に飾り、特別なおもてなしにしましょう。

玄関・リビングなどの設置場所別のポイント

玄関に飾る場合は、外からのほこりが入りやすいので毎日の掃除や換気に注意しましょう。玄関が狭い場合は小型の盆棚を用意し、提灯はコンパクトなものを選ぶと圧迫感を抑えられます。

リビングに飾る場合は、家族が集まりやすく、自然に手を合わせる時間が作りやすいというメリットがあります。ただし、風通しやエアコンの風が直接当たらない位置に飾ることが大切です。

初盆(新盆)の特別な飾り方や注意点はある?

初盆の場合は、白提灯を中心に飾らないように注意しましょう。また、参列者や親戚が多い場合は、盆棚のそばにお茶やお菓子を用意して、供養の時間をゆったり過ごせるようにしましょう。

初盆に招いた方へお礼の品を用意する慣習もありますが、地域や家族の考え方によっては行わない場合もありますので、周囲の意見を聞いて決めるとスムーズでしょう。

盆棚はどこで入手するの?代用は可能?

一般的には仏壇店やホームセンターなどで、木製や折りたたみ式の盆棚が販売されています。通販でもコンパクトなものから本格的なものまで豊富に選べるため、好みや予算に合わせて購入できるでしょう。

代用としては、頑丈なテーブルや棚を使い、白い布をかぶせるだけでも十分対応できます。見栄えを整えるためには、真菰を部分的に敷くなど工夫すると良いでしょう。

盆棚のほかに「水棚(みずだな)」を飾る地域もある

水棚は、別の台に川や湖を模した形で水を張り、ご先祖様に涼をとっていただく目的で置かれるものです。地域によってはこれを「水の子棚」と呼ぶこともあり、水の中に野菜や花を浮かべる場合もあります。

こうした風習は、夏の暑い季節にご先祖様を迎えるお盆ならではの工夫といえます。水棚は必須ではありませんが、ご先祖様のために用意したい方はぜひ参考にされてください。

【現代のお盆】手元供養という選択肢も

ライフスタイルの変化に対応した新しい供養方法として、手元供養という選択肢もあります。核家族化や住環境の変化などにより、お盆の飾りを大掛かりに行うことが難しい家庭も増えています。そうした背景から、近年では手元供養という形態が徐々に注目されています。

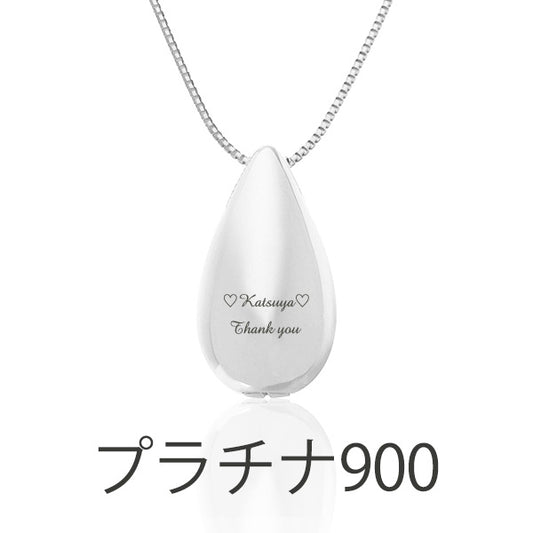

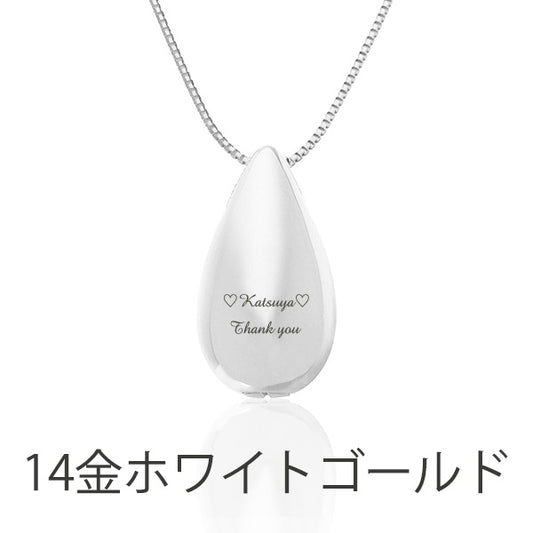

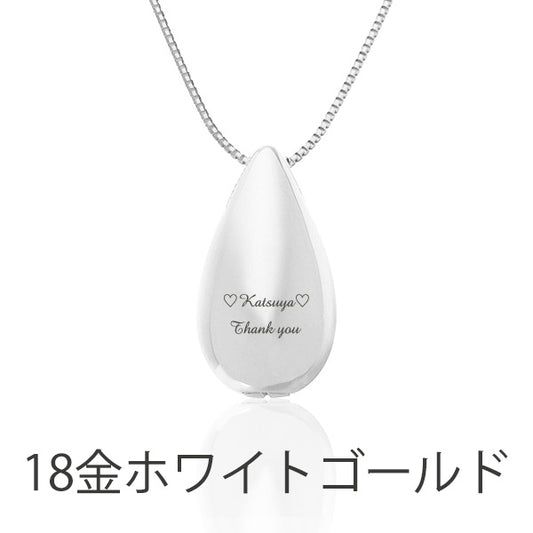

手元供養とは、故人の遺骨の一部や遺品を小さな仏壇やペンダントなどに納め、身近に置いて供養する方法です。お盆だけでなく、普段から故人を感じられるというメリットがあり、大きな仏壇を置くスペースがないご家庭にも選ばれています。

未来創想のミニ仏壇や小さな供養品がおすすめ

手元供養には、インテリア感覚で飾れるミニ仏壇や小さな供養品がさまざまあります。ライフスタイルに合わせた供養の形を選ぶことで、長く故人を偲び続けることができるでしょう。

ミニ骨壷|パステル|ホワイト(真鍮製)(日本製)

柔らかなパステルカラーで、真鍮の質感が上品なミニ骨壷です。ネジ蓋プラス納骨袋付きで密閉性にも配慮されています。

手のひらサイズながら少量の遺骨をしっかり収められ、お盆飾りの一角にそっと置くことで、故人を身近に感じる存在感を持たせられます。

>ミニ骨壷|パステル|ホワイト(真鍮製)(日本製)の商品詳細はこちら

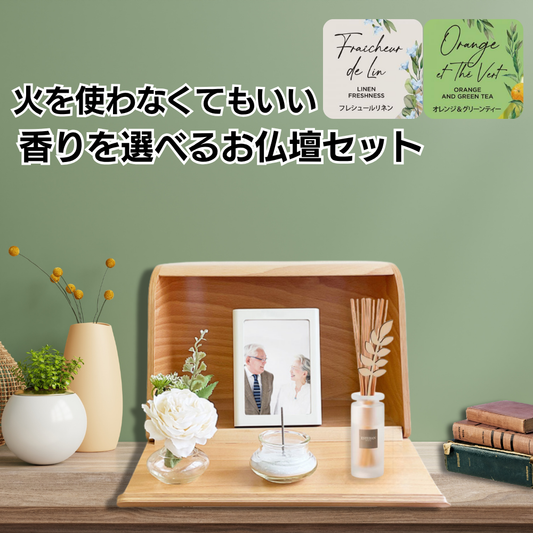

ミニ仏壇セット|やさしい時間・祈りの手箱|ナチュラル (チェリンセット)・ブーケ付(日本製)

ミニ仏壇に小さなおりんやブーケがセットになったもので、届いたその日から手を合わせられるため、初めての手元供養にぴったりの商品です。リビングや仏間の隅に置くだけで、小さな祈りの空間に変えることができます。

お盆飾りの際には盆棚に白提灯や精霊馬・精霊牛を整えた後、中心に「祈りの手箱」を置くと良いでしょう。ご先祖様の写真やちいさな骨壷とともに、やわらかな音色のチェリンが加わることで、空間全体が落ち着いた祈りの場に変わります。

>ミニ仏壇セット|やさしい時間・祈りの手箱|ナチュラル (チェリンセット)・ブーケ付(日本製)の商品詳細はこちら

使い回しはできる?お盆飾りの後片付けと保管方法

お盆期間が終わったら、盆棚や提灯などを片付ける際に注意したいのが処分のマナーです。特にお供え物や精霊馬・精霊牛は口にして良いのか、捨てるべきなのか迷う方もいるかもしれません。

飾りは使い回しができるものも多く、提灯や盆棚などは翌年以降も同じものを使うケースが一般的です。適切に清掃やメンテナンスを行い、湿気を避ける場所に保管しましょう。

お盆飾りをきちんと片付けることで、次のお盆もスムーズに準備できます。

お供え物や精霊馬・精霊牛などの処分方法

精霊馬や精霊牛は、ご先祖様を送り出したあとの日を目安に処分するのが一般的です。食べられる状態であれば感謝の気持ちを込めていただく地域もありますが、傷んでいる場合は処分しましょう。

お供え物の果物やお菓子などは衛生面に配慮し、食べられる場合は家族で分けていただくことも多いです。気持ちをこめてお供えしたものが無駄にならないよう、できるだけ早めにいただくと良いでしょう。

盆提灯の保管とメンテナンス

盆提灯は湿気の少ない場所に保管することが重要です。紙製の提灯は湿度で変形することがあるため、袋や箱に入れて乾燥剤を入れておくと長持ちします。電気式の場合はコードの断線や汚れを確認し、問題があれば早めに修理や交換を行いましょう。

事前に畳めるタイプの提灯は収納しやすく、翌年再び飾る際も手軽にセットできます。きちんと手入れをすることで、何年も大切に使い続けることができるでしょう。

お盆飾りセットでご先祖様を丁寧にお迎えしよう

お盆はご先祖様への感謝を改めて表す、大切なひとときです。お盆飾りセットをうまく活用すれば、初心者でも必要なアイテムを手軽にそろえられます。

飾り方のポイントは、ご先祖様をお招きするという気持ちを大切にすることです。見た目の整え方だけでなく、一緒に過ごす家族や訪れる方への配慮も忘れないようにしましょう。

年に一度の行事をきっかけに、日々の忙しさの中で忘れがちな先祖とのつながりを深める機会にしてみてください。丁寧なお迎えが、これから先の生活にも穏やかな安心感をもたらしてくれるはずです。

星のペンダント

星のペンダント