水子供養とは?

水子供養(みずこくよう)とは、流産・死産・人工中絶などで亡くなった胎児や、出産後間もなく亡くなった胎児に対して行う供養のことです。

法律では、妊娠12週以降(4か月以降)から死産とみなされ、7日以内に死産届の提出を行った後に火葬が義務付けられています。

火葬後のご遺骨は、お墓や納骨堂、もしくは自宅で手元供養することもできます。

なぜ「水子」なのか?

お母さんのお腹の中にいる赤ちゃんや、産まれて間もない赤ちゃんは、尊い魂を持っており昔から「水子」と呼ばれていました。「水子」という言葉の由来には、いくつかの説が存在します。

1つ目は、亡くなった胎児を川に流して葬送していた説です。昔、胎児や赤ん坊が亡くなった際、川に流して葬送する風習があったことから「水に流す子供」という意味で「水子」と呼ばれたとされます。

2つ目は、この世に生まれることなく亡くなったため、「この世界を見ずに去った子」という意味から「見ず子」とし、これが「水子」に転じたとする説です。

3つ目は、古事記に登場する神話のヒルコ(水蛭子)が海に流されたことから、未熟な子供を「水子」と呼ぶようになったという神話的な説もあります。

これらの説が混在して、「水子」という言葉が広まったと考えられています。

水子供養のご本尊は水子地蔵

水子供養のご本尊は、子どもたちを見守り願いを叶えてくれる仏様「水子地蔵」です。

水子の魂は、あの世に続く三途の川を渡れなかったため、三途の川の手前「賽の河原(さいのかわら)」で石を積み上げていたとされています。その水子を救うのが水子地蔵なのです。

水子供養を行う理由

水子供養を行う理由の一つは、亡くなった赤ちゃんのことを忘れないためです。

流産や死産、中絶によって命を失った赤ちゃんは、この世に存在した大切な存在であり、その命をしっかりと供養することが両親の心の癒しにつながります。また、水子供養を通じて赤ちゃんの命と向き合い、亡くした悲しみと向き合うきっかけにもなるでしょう。

さらに、水子供養は、両親が自責の念や後悔の感情から立ち直り、赤ちゃんの幸せを祈りながら自身の感情に整理をつけるための重要な儀式です。

水子供養を行う期間

水子供養は、いつからでも始められ、両親が心の整理をつけるタイミングに合わせて行うのが一般的です。

妊娠12週以降の死産では、死産届の提出や火葬など法的な手続きが必要ですが、水子供養には「◯日後に始めなければならない」といった決まりはありません。これは、赤ちゃんの魂はこの世を知らない純粋な存在で、すぐに急いで供養をしなくても成仏できるとされているためです。

また、供養の終了時期についても特に決まりはなく、心が落ち着くまで続けてよいとされています。

寺院で水子供養する方法

寺院では、法要や戒名授与など、いくつかの方法で水子供養を行えます。水子供養のやり方が分からない、正式な供養を行いたい場合は寺院に依頼するといいでしょう。ここでは、寺院で水子供養する方法について紹介します。

永代供養を行う

永代供養は水子供養の一つの方法であり、寺院が亡くなった胎児の供養を長期にわたって行ってくれるものです。

通常、永代供養はお墓に関することで子孫に負担をかけたくない人や、身寄りがない場合に選ばれる供養方法ですが、水子にも行われることがあります。

例えば、望まれない妊娠の場合や、供養する人がいない場合に永代供養はおすすめです。

法要を行う

寺院では、水子供養のための法要を行っており、法要には「個別法要」と「合同法要」の2種類があります。

合同法要では、愛する我が子を失い深い悲しみを感じている方がいらっしゃるので、小さなお子様は参列できないことがあります。合同法要する際は、事前に寺院に問い合わせておきましょう。

戒名の授与を行う

戒名とは、亡くなった方が仏門に入る際に与えられる名前で、水子にも授与されることがあります。

この方法を希望する場合、菩提寺や水子供養を専門とするお寺に相談するとよいでしょう。戒名授与とともに、エコー写真や母子手帳をお焚き上げすることも可能な場合があり、より丁寧な供養を行えます。

位牌供養を行う

位牌供養とは、亡くなった赤ちゃんに与えられた戒名を位牌に刻み、それを祀って供養する方法です。

自宅に仏壇がある場合は、そこに位牌を置いて供養を行い、仏壇がない場合は部屋の一角に供養のためのスペースを設けて供養することが一般的です。 また、お寺によっては位牌に赤ちゃんの魂を宿す「魂入れ」の儀式を行ってくれることもあります。

しかし、魂入れを行っている寺院は限られているため、事前に確認しましょう。

卒塔婆供養を行う

卒塔婆供養は、寺院で卒塔婆を作成し、住職の読経によって供養を行うものです。多くのお寺でこの供養方法が行われており、水子供養を行っている寺院であれば対応してくれるでしょう。

特に、菩提寺で卒塔婆供養を行う場合は、将来的に自分が亡くなった際に赤ちゃんと同じ場所で供養をしてもらうことができるため、この方法を選ぶ人も多くいらっしゃいます。

写経・写仏・読経で供養する

写経・写仏・読経で供養する方法は、日々の静かな時間に行える水子供養の一つです。特に、配偶者や家族に内緒で水子供養を行いたい場合、位牌や骨壺を祀らずに、一人で静かに行いたいときにおすすめです。

写経や写仏は、仏教の教えを心に刻みながら、赤ちゃんの魂を供養するために経文を書き写したり仏の姿を描きます。

読経を行う際は、仏壇や手を合わせる場所を設け、仏飯(白ご飯)やお水の交換、お花のお手入れをした後に赤ちゃんを想いながらお経を唱えると、より丁寧な供養になります。

地蔵奉納を行う

地蔵奉納は、水子供養の一つの形式で、石で作られた地蔵尊をお寺に奉納することで供養を行います。この供養方法は、全ての寺院で行えるわけではありません。

そのため、地蔵奉納を希望する場合は、まず最寄りの寺院に相談してみるとよいでしょう。もしその寺院で対応できない場合でも、奉納を受け付けている他の寺院を紹介してもらえることが多いです。

地蔵尊参拝を行う

地蔵尊参拝は、水子供養のための地蔵が祀られているお寺にお参りし、お線香やお菓子などのお供え物を捧げて祈ることで供養を行います。

参拝者が小さな石にお子様の名前を記入して奉納できたり、「護摩木」という木の板に名前を書いて供養を行える寺院もあります。また、住職に相談すれば、読経をしてもらったり、定期的に供養の機会を設けてもらうことも可能です。

地蔵尊へ何度も通い祈ることで、自身の心も次第に落ち着き、悲しみと向き合う助けになるでしょう。

水子絵馬を奉納する

水子供養の一環として、赤ちゃんへの想いを込めたメッセージを絵馬に書き、奉納する供養方法があります。

絵馬は、願い事や感謝の気持ちを神仏に届けるための道具として古くから用いられています。水子供養専用の絵馬を奉納できるお寺では、絵馬に赤ちゃんへのメッセージや祈りを書き、お寺に納めることで供養を行います。

自宅での「手元供養」を選ぶ人が増えている

寺院での水子供養は、専門の僧侶による正式な供養が行われるため安心感があります。しかし、寺院での水子供養は手続きに時間や手間がかかるため、心身ともに負担を感じる方もいらっしゃるでしょう。

一方で、自宅での手元供養であれば、自宅で好きなタイミングで自由に供養を行えます。また、家族や他の人に気を使わずに供養を行えるため、他人に知られたくない場合や、内緒で供養を続けたい場合にも最適です。

水子の手元供養におすすめのミニ仏壇セットをご紹介

初めての手元供養の場合、供養するために何を準備すればいいか分からない方もいらっしゃるでしょう。ここでは、水子の手元供養に必要なものが揃ったミニ仏壇セットをご紹介します。

ミニ仏壇セット|小さな祈りのステージ(飾り台ナチュラルセット)お名前刻印サービス付き(日本製)

ミニ仏壇セット「小さな祈りのステージ」は、手元供養用のシンプルでコンパクトな仏壇セットです。

ナチュラルな木製の飾り台に、ミニ骨壷と象型の可愛らしいおりんがセットになっています。木製の飾り台には刻印ができるので、お子様のお名前や生まれた日、お別れした日などを刻みましょう。

>ミニ仏壇セット|小さな祈りのステージ(飾り台ナチュラルセット)お名前刻印サービス付き(日本製)の購入はこちら

ミニ仏壇セット|ピクスタル(シルバーセット)(日本製)

ミニ仏壇セット「ピクスタル(シルバーセット)」は、初めての手元供養に最適です。飾り台はフォトフレームが一体型となっているので、お子様の写真やエコー写真を飾れます。

まん丸なミニ骨壺「スフィア」には、木製の蓋部分に切れ目が入っており、写真を差し込んで飾れるようになっています。

>ミニ仏壇セット|ピクスタル(シルバーセット)(日本製)の購入はこちら

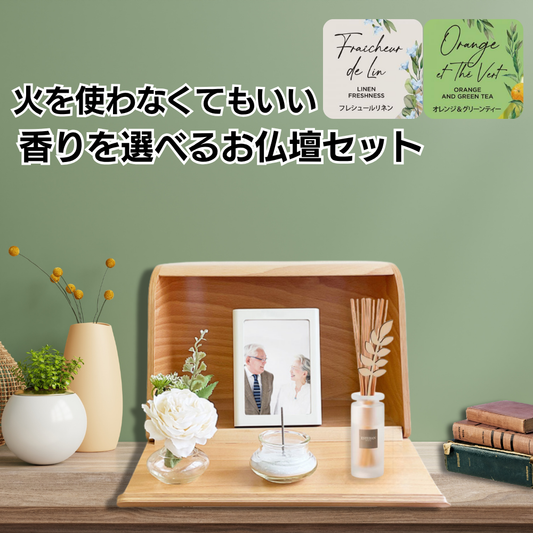

ミニ仏壇セット|火を使わない小さな祈りのステージ・セット7|(名入れ)アクリルフォトスタンドセット

ミニ仏壇セット「火を使わない小さな祈りのステージ・セット7|(名入れ)アクリルフォトスタンドセット」は、火を使わずに供養できるのが魅力的です。

「お香をお供えする」という考えから、お線香ではなくお香を採用しています。名入れプレート付きのアクリルフォトスタンドが付属するので、愛する我が子との思い出の写真を飾れます。

>ミニ仏壇セット|火を使わない小さな祈りのステージ・セット7|(名入れ)アクリルフォトスタンドセットの購入はこちら

水子の手元供養におすすめの遺骨ペンダントもご紹介

いつでも身近に感じながら供養したい方におすすめなのが、遺骨ペンダントです。身に付けやすいおしゃれなものや可愛らしいデザインも多いため、普段使いにぴったりです。

遺骨ペンダント|月2 誕生石タイプ|シルバー925(日本製)

1月から12月までの誕生石を埋め込んだタイプで、お子様の生まれた月に合わせたり、誕生石に込められた意味を通して選ぶことも可能です。

誕生石が見守ってくれるような、そんな安心感があるお守りのような存在になるでしょう。無垢のシルバーで作られているので、日々のお手入れをすることで年月とともに深い輝きを重ねていけます。時を刻んでいく中で感じる風合いが魅力のアイテムです。

>遺骨ペンダント|月2 誕生石タイプ|シルバー925(日本製)の購入はこちら

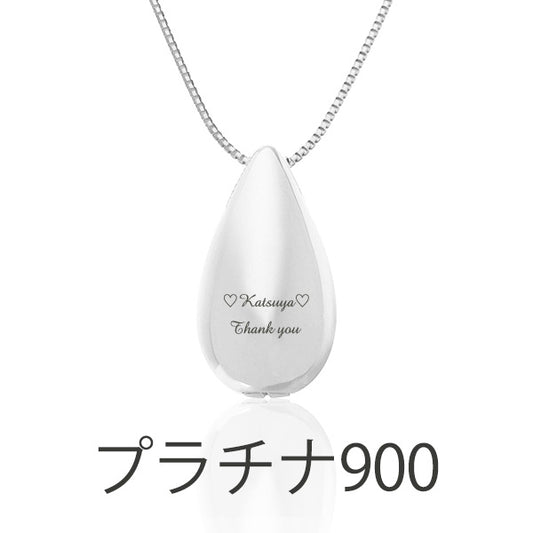

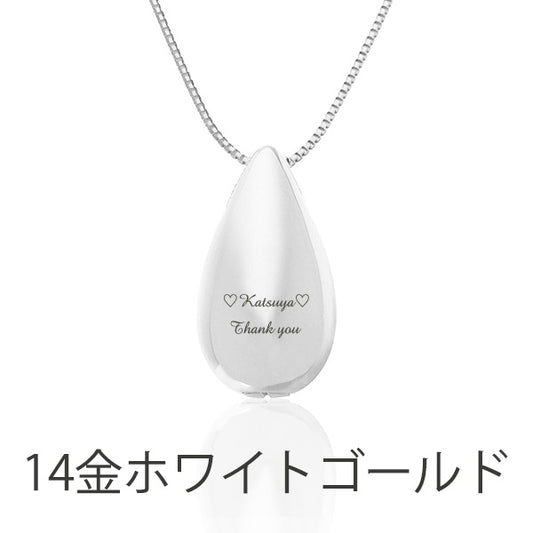

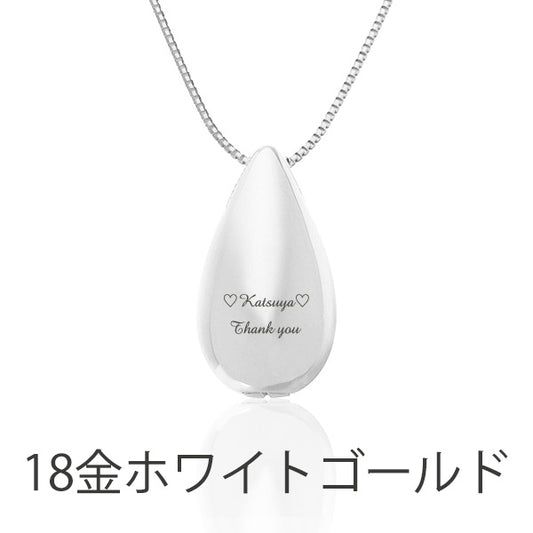

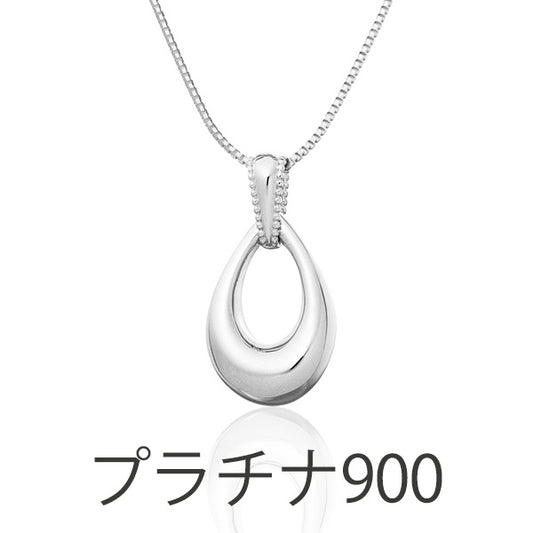

遺骨ペンダント|涙のしずく・シルバー925(日本製)

涙のしずくの形をした上品でシンプルな遺骨ペンダントです。シルバー素材の優しい輝きがティアドロップの形を引き立たせます。

生活防水にも適応しており、容量としては遺骨耳かき約18杯分を入れることが可能です。お子様のお名前や伝えたい思いを刻印することも可能です。

>遺骨ペンダント|涙のしずく・シルバー925(日本製)の購入はこちら

遺骨ペンダント|星 シルバー925(日本製)

夜空にきらめく星の輝きをイメージして作られた遺骨ペンダントです。チェーンの長さを45cm、50cmの中から選べます。チェーンは、首元を華やかに彩ってくれる喜平チェーンを使用しています。

刻印も可能なので、事前に入れたい名前や文章などを考えておくと良いでしょう。

>遺骨ペンダント|星 シルバー925(日本製)の購入はこちら

水子供養に関するよくある質問

神社で水子供養はできますか?

死に関する考え方により、神道では一般的に水子供養をしません。

しかし、神社によっては、相談者の苦しみや辛さに寄り添い水子供養に対応してくれることがあります。

水子供養はお参りだけでも良いのでしょうか?

はい、お参りだけでも十分な水子供養となります。寺院にある水子地蔵様に手を合わせ、静かに祈ることでも、赤ちゃんの冥福を祈る立派な供養です。

水子供養はしない方がいいというのは本当ですか?

「水子供養はしない方がいい」という考えは正しくありません。水子供養を行うかどうかは個人の自由ですが、供養を行うことで心が安らぎ、亡くなった赤ちゃんの冥福を祈ることができるでしょう。

水子供養しないとどうなるのでしょうか?していない人はいますか?

水子供養をしないことで悪影響があるということはありません。「水子供養をしないと祟られる」といった声を耳にすることがありますが、そのようなことも一切ありません。

供養を行うかどうかはあくまで個人の選択であり、供養しない人もいます。

12週未満の初期流産や中絶で水子供養をしてもいいですか?

12週未満の初期流産や中絶であっても、水子供養は問題なくできます。

水子供養をする理由や供養の方法は人それぞれ

水子供養は、亡くなった赤ちゃんへの祈りや思いを形にする方法であり、両親の気持ちや状況に応じて自由に選択できます。

手元供養は、自宅で自分の好きなタイミングで供養できるので、静かに祈りを捧げたい方におすすめです。自分に合った方法で、心の癒しを感じながら大切な赤ちゃんを偲んでみましょう。

星のペンダント

星のペンダント