葛藤を乗り越え見つけた「遺骨ペンダント」日常に寄り添う供養の形(Mさん・60代・女性)

「ご先祖様を粗末にするつもりなんて、まったくなかったんです。」

Mさん(60代)は、ゆっくりと言葉を選びながら話してくれた。嫁ぎ先で長年、夫とともに仏壇とお墓を守ってきたMさん。だが、両親が亡くなり、実家の墓も同時に面倒を見なければならなくなったとき、現実の重さに直面したという。

「二つのお墓を行き来するのは、体力面と経済的に限界でした。どちらも大切なのに、どちらかを整理しないと、私たちの生活自体が続かないと感じたんです。」

予期せぬ壁:住職の言葉と離檀料

まずは実家のお墓について、菩提寺に相談することにした。改葬手続きの流れや費用を確認するためだったが、そこで思いがけない壁にぶつかる。

「お寺で“離檀料をお願いします”と言われました。ある程度の金額は覚悟していたんですが、提示された額を聞いて驚きました。想像していたよりもずっと高くて。どうしてそんなに必要なのか、正直わからなくて戸惑いました。」

さらに、住職からかけられた言葉がMさんの心を深く傷つけた。

「“先祖代々のお墓を閉じるとは、ご先祖を粗末に扱うことですよ”と言われたんです。もちろん、お寺の立場からすればそう感じるのも理解できます。でも、私としては粗末にしたいわけじゃない。守れない現実があるから、次の形にしようと思っただけなんです。」

その日、帰りの車の中で夫と話した。「“怒られてまでやることだったのかな”とつぶやいたら、夫が“俺たちが無理をして倒れたら、結局子どもたちが困る”と言ってくれたんです。その言葉で、ようやく前に進む勇気をもらいました。」

その後、Mさん夫婦は、将来にわたって管理の心配がない永代供養墓を選択した。供養の形態や費用、そして将来的な合祀についても事前に確認し、納得できる場所を選んだ。「費用面での不安はあったけれど、事前に全部確認して納得できました。何より、これで子どもたちに負担を残さずに済むと、安心できたことが大きかったです。」

永代供養の後、心に芽生えた「身近な祈り」

永代供養への改葬を終えたあとは、思っていたよりも穏やかな気持ちになったという。しかし、心の中には「両親を身近に感じたい」という強い想いが残っていた。

「永代供養という形で、公的な供養の心配はなくなりましたが、やはり日常的に手を合わせる場所が欲しくなりました。実家のお墓がなくなったことが、心のどこかで引っかかっていたんです。そんなとき、インターネットで『手元供養』という言葉を知り、未来創想さんのサイトをじっくり拝見しました。」

Mさんが特に惹かれたのは、未来創想の『遺骨ペンダント』だった。「『遺骨を入れるペンダント』という重々しいイメージとはかけ離れていて、普段でも身につけられる素敵なデザインで、遺骨が入っているなんて思えない。これならいつもそばに感じる事ができる」と直感したという。

毎日触れて感じる、温かい存在

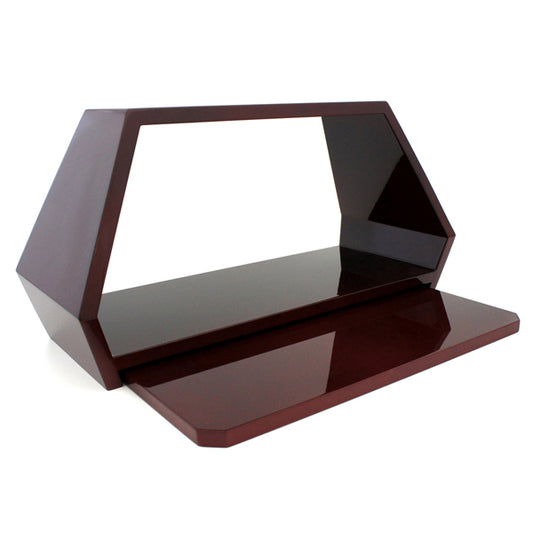

Mさんが選んだのは、『涙のしずく』。ティアドロップをかたどった遺骨ペンダントで特別な輝きのプラチナを選びました。

「実際に手にして驚いたのは、その質感です。金属製なのに冷たい感じがしなくて、ぬくもりを感じて、撫でていると不思議と温かく感じます。

他社のペンダントはお米が一粒ぐらいしか入れられないけど、こちらは24粒も入れられるんです。両親の遺骨を少量ず2人分入れられたので嬉しかった。」

刻印できることも魅力に感じたという。

遺骨ペンダントを身に着けたことで、Mさんの心の中の迷いも少しずつ薄れていった。「“墓じまい”というと、何かを終わらせるように聞こえますが、無理をして続けるよりも、自分たちの暮らしに合った形で供養を続ける方が、結果的には大切な人も喜んでくれると思います。」

「祈り」は、決して消えない。

最初に住職から言われた言葉は、今も心のどこかに残っている。

「でも、あのときの私には『守れない苦しさ』があったんです。その苦しみから救ってくれたのが、未来創想さんの手元供養という新しい選択肢でした。刻印の相談やお骨を触ることの不安な気持ちも、とても丁寧に話を聞いてくださり、私の複雑な気持ちを理解してくれたことが本当にありがたかったです。」

「今の私にできることを、無理なく、心から感謝して続けていきたいんです。」

遺骨ペンダント|涙のしずく・プラチナ900(日本製)